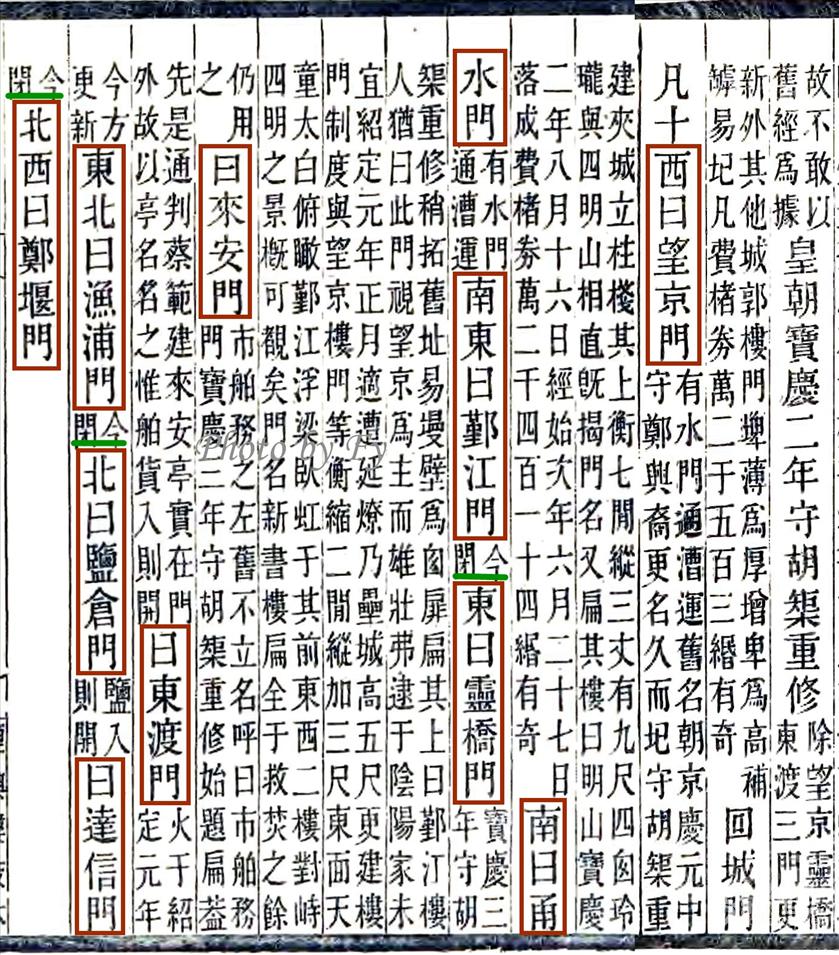

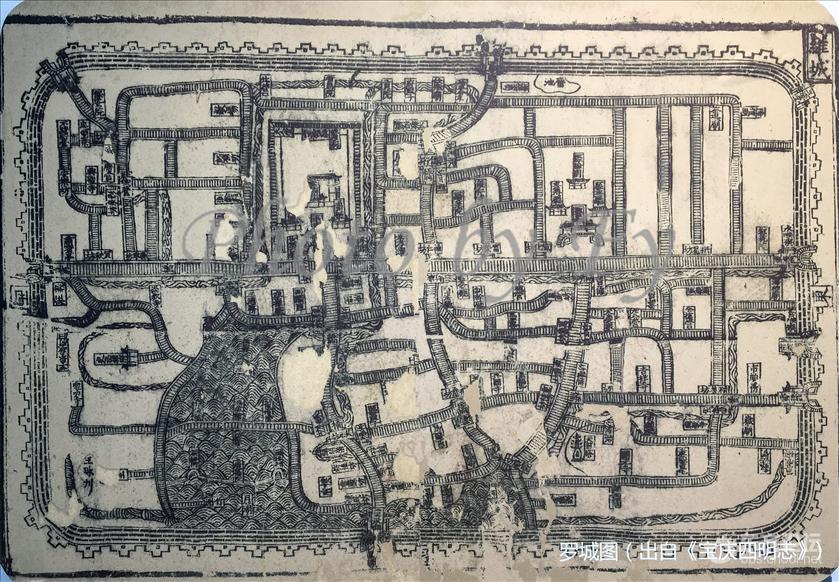

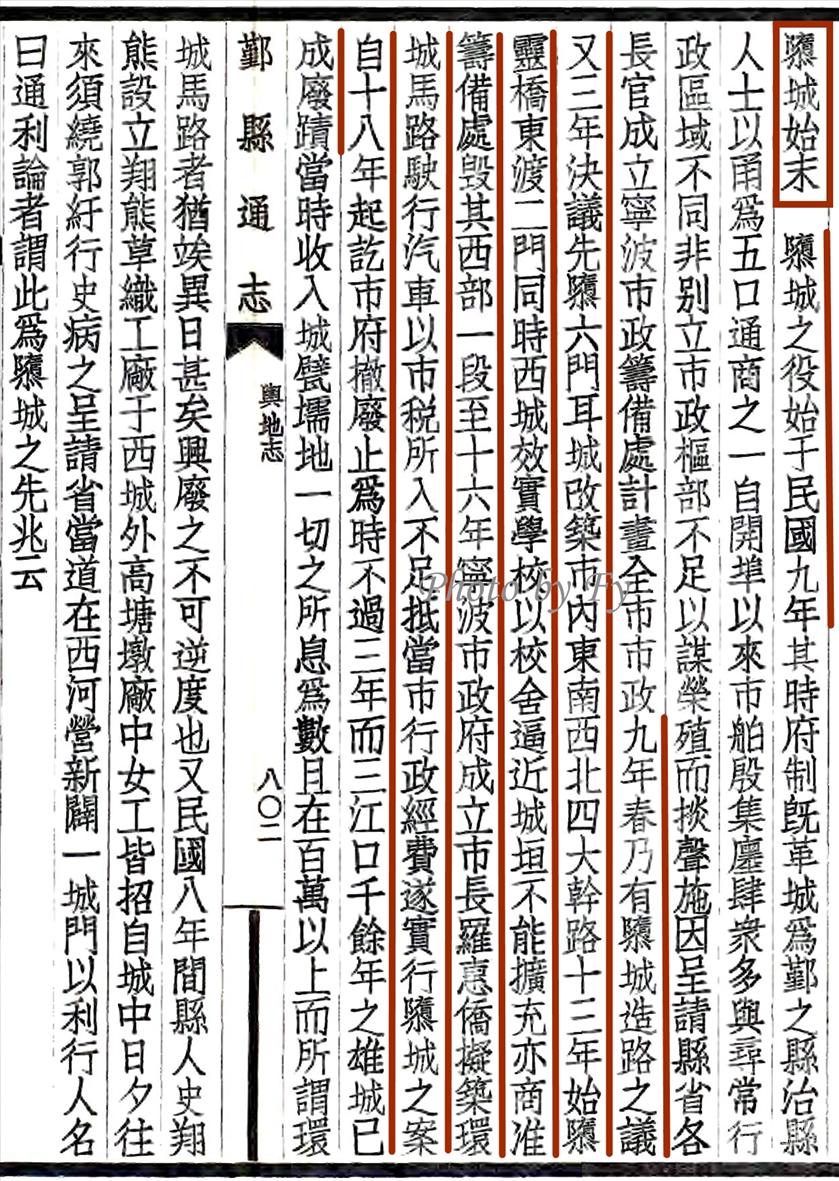

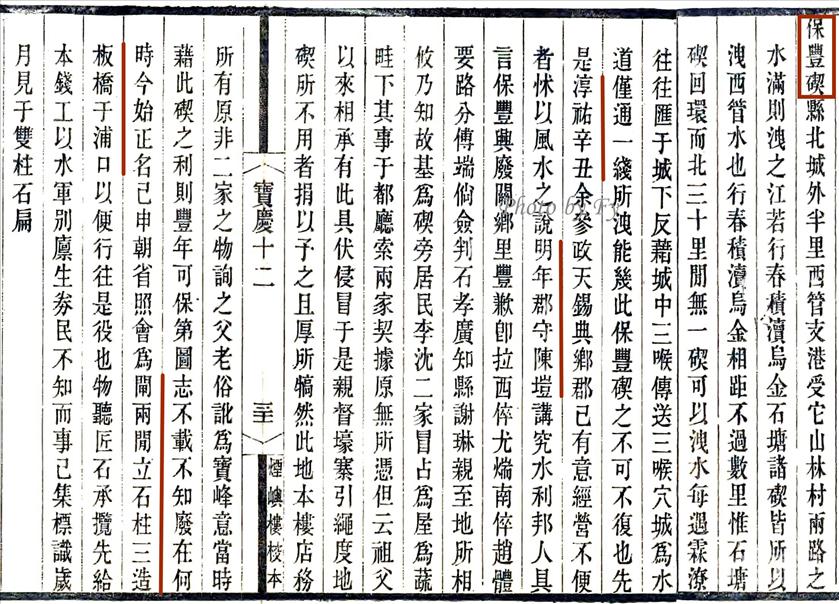

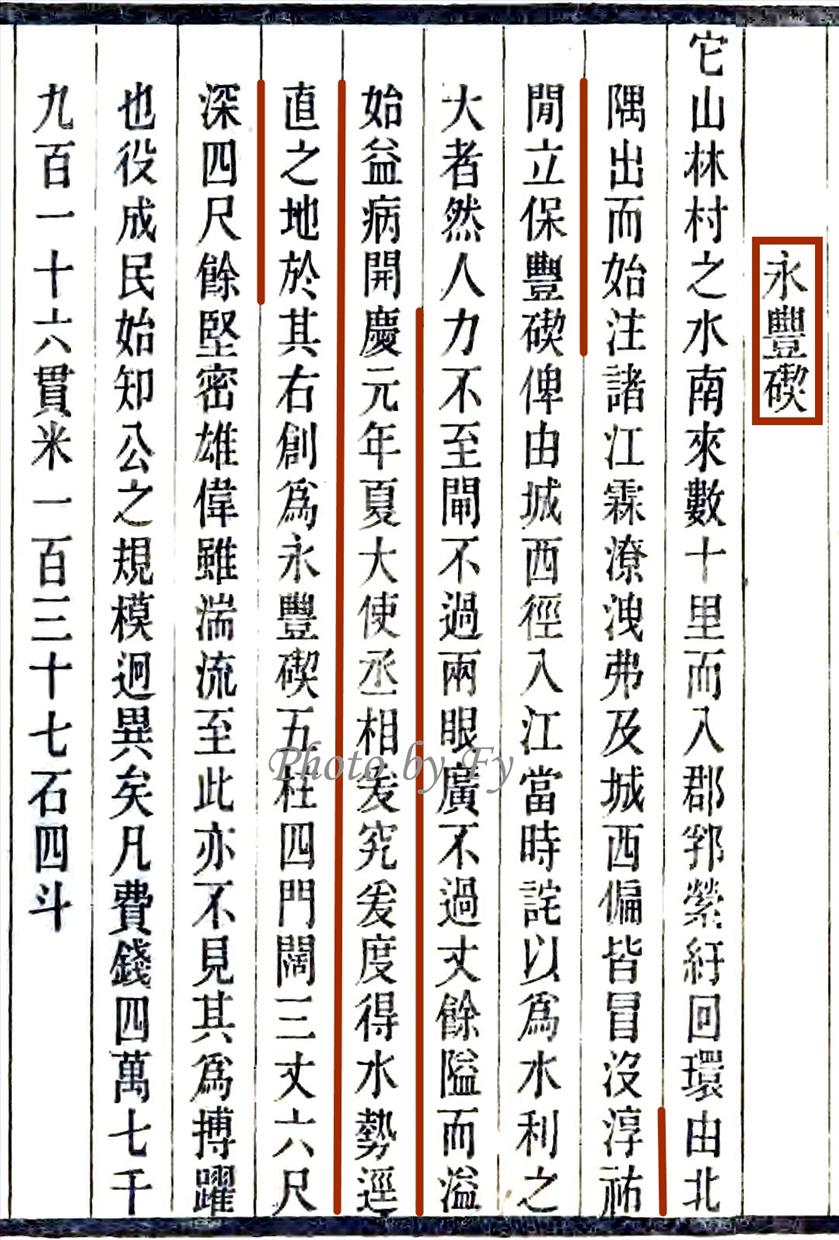

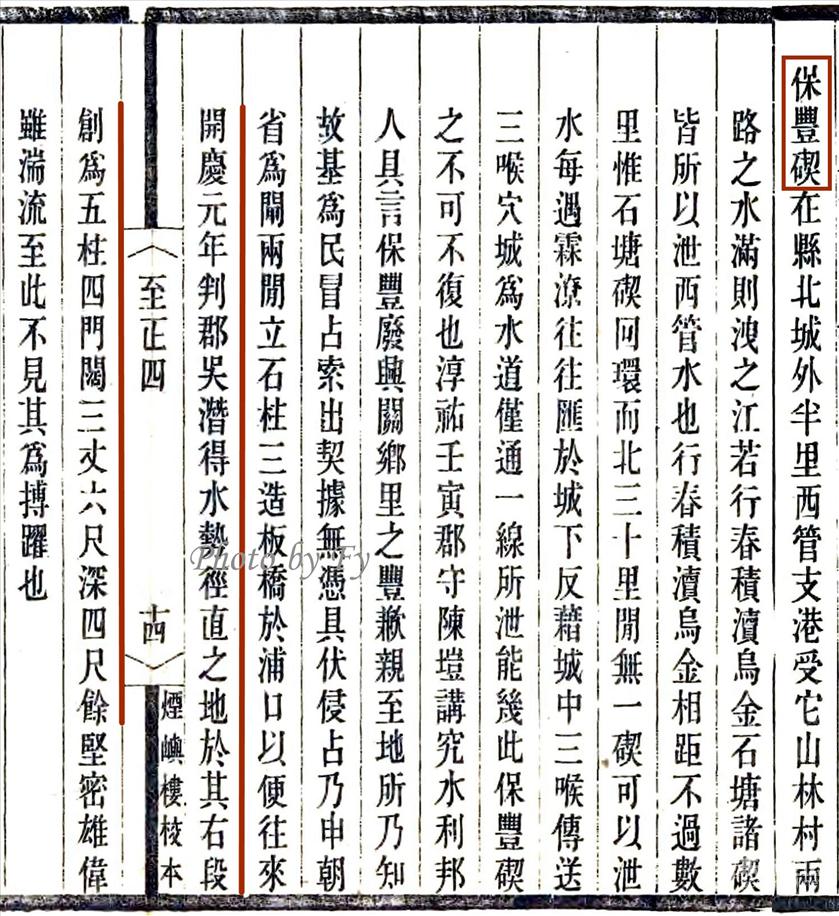

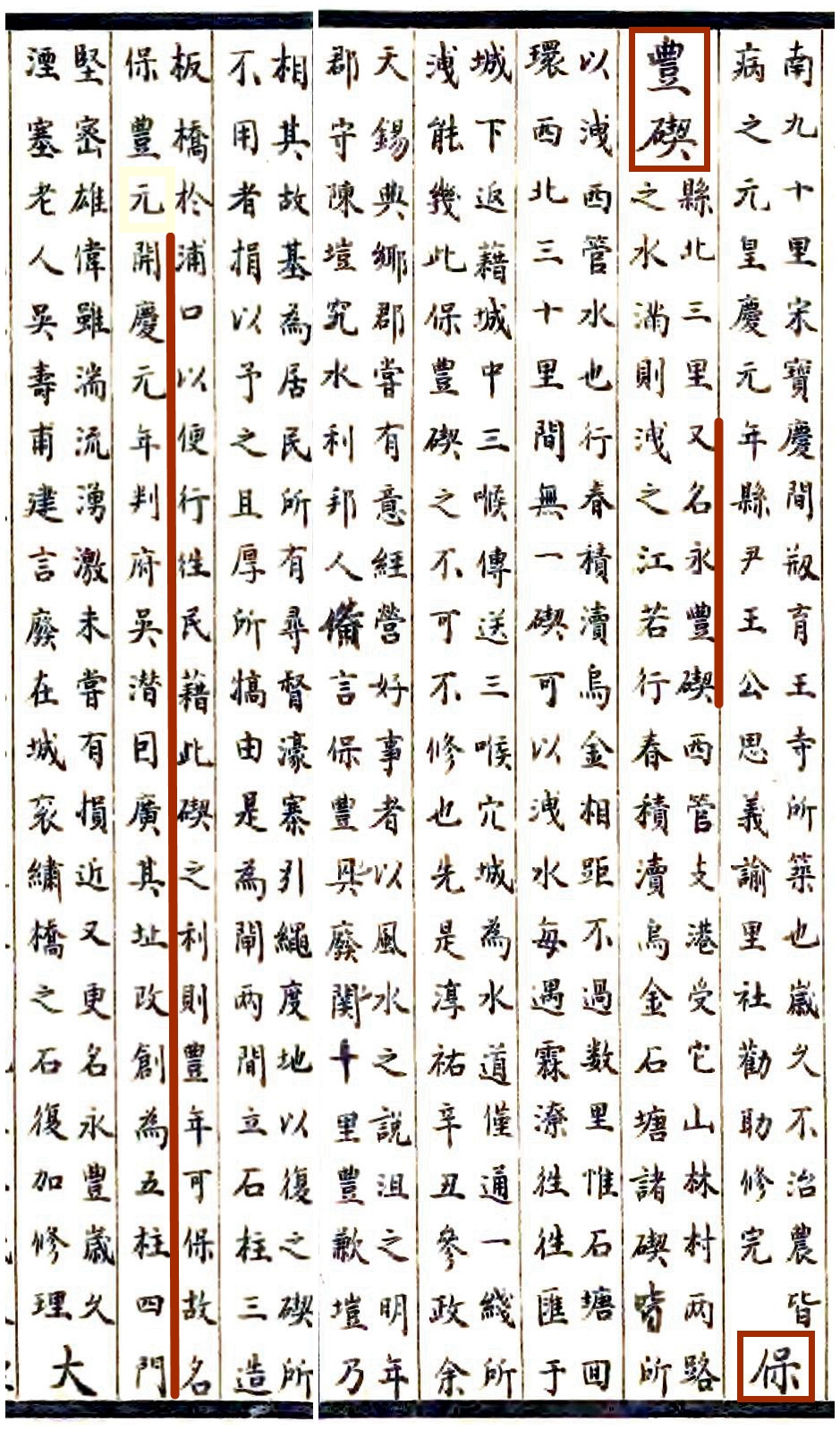

骑着小遛游罗城,夜色中,六门格外美丽,惜宣传资料有瑕,至少两处有误,主要集中在望京门的简介中,在此顺带简单介绍下罗城:六门的介绍都是简短的两段,第一段相同,为罗城简介,第二段为各门介绍。罗城简介摘抄如下:唐长庆元年(821)刺史韩察把明州州治迁到三江口,修建子城(今鼓楼)。唐乾宁五年(898))明州刺史黄晟又筑罗城,初开十门,后存六门,即东渡门、灵桥门、长春门、望京门、永丰门、和义门。1920年至1923年间,六个城门被拆除。  介绍里,子城后备注今鼓楼并不严谨,子城周长420丈,鼓楼仅为子城的南城门,故严格意义上应备注“今鼓楼为子城南门”为好。罗城周长2527丈计18里,这里的“初开十门,后存六门”也有必要解释下,初开并不是指建城时就一定有十门,虽说很可能是唐代就有十门(部分有考古发掘),但古籍中并没有明确始建十门的时间,只有最早在南宋《宝庆四明志》卷三明确记载了宝庆二年(1226)太守胡榘重修后十门的名称,从西至北分别为:西门望京门、南门甬水门、东南鄞江门、东边东渡来安(市舶务)灵桥三门、东北渔浦门、北边达信盐仓二门、西北郑堰门。其时,鄞江达信渔浦三门已闭(下图绿线标注)。  下图为《宝庆四明志》中的罗城图,从图中就可看出只余七道门了。  “后存六门”很多资料说是元代毁城后重建改的,但其实在南宋《开庆四明续志》卷一中就已记载开庆元年(1259)制使丞相吴潜重修六门了,分别为望京郑堰下卸甬水灵桥东渡六门。下卸门即盐仓门,往东迁至造袋局旁,改名为“和义”,成东北门;改郑堰为“永丰”(同年吴潜在门外新造了永丰碶而得名),成西北门;改西门望京为“朝京”。  错误一:P2望京门中介绍:宋制使吴潜改名为望京门,其实恰好相反,吴潜是改望京门为朝京门。不过,确实容易搞混,西门旧称就是朝京门,南宋庆元年间(1195-1201)太守郑兴裔改为望京门(见下图),那时制使吴潜才刚出生,直到宝祐四年(1256)他才来到庆元府(今宁波)任沿海制置使,然后在开庆元年(1259)重修后改回朝京门。  错误二:“初开十门,后存六门”后,我们再看罗城介绍的最后一句“1920年至1923年间,六个城门被拆除。”这里的年份是错误的。《鄞县通志》中有毁城始末的详细记载,民国九年(1920)仅只有毁城造路之议,十二年(1923)才诀议毁六门耳城筑东南西北四大干路,十三年(1924)始毁东渡灵桥二门和西城效实旁的一段,十六年(1927)宁波市政府成立,市长罗惠侨准备造环城马路驶行汽车,因经费不足,遂实行毁城之案,自十八年(1929)起讫不过三年,三江口千余年之雄城已成废迹。综上所述,如果只算六门拆除应是1924-1931年间。  另下图永丰门的介绍也有必要说明下。永丰门并不是一直称北门的,由之前贴图《宝庆四明志》和《开庆四明续志》可知,在唐宋时期,不管是叫郑堰门还是永丰门,它一直是以西北门存在的,那时的北门是盐仓门(和义门)。元初城毁,自然门也不会存在,直至元末至正十二年(1352)才重建,开六门,因此至少在元末之后,永丰门才会以北门出现。  永丰门是以“永丰碶”得名,以往历史都说是由“保丰碶”更名而来,它的称呼存在时间不长,后来又改回保丰碶。这里其实也有说道:《宝庆四明志》记载保丰碶由郡守陈垲于淳祐壬寅年(1242)年建造。  接着《开庆四明续志》中明确提到,永丰碶是创建在保丰碶右侧,属于新建。  不知怎么地,到了元《至正四明续志》卷四中相同的介绍中偏偏就是漏了“永丰碶”三字。  然后,明代《四明郡志》中上来直接就说保丰碶又名永丰碶,至此这一说法就流传了下来。  BTW:历史上,只有永丰门(原郑堰门),而从未有过“保丰门”,故凡网上介绍中有提到保丰门的都是错误的。因时间所限,罗城及六门具体介绍就不展开和延伸下去了,有机会再写一篇全的。 |

发表于 2025/02/19 22:12:25 来自 浙江宁波

|

支持 有错就要改

|

来自: 东论 Android客户端

{{item.Summary}}