“曲艺”是一门古老的说唱艺术,宁波有许多国家级非遗项目的曲艺,如四明南词、宁波评话、宁波走书、唱新闻等。其中宁波走书又名“莲花文书”“犁铧文书”,流行于宁波市及周边地区。它起源于清代同治、光绪年间,经历代艺人的加工而逐步发展成形。它用方言演唱,内容贴近生活,词句通俗易懂,曲调丰富多彩,伴奏独具特色;演唱条件简单,便于深入农村、山区,因此足迹遍及宁波,影响广泛,有深厚的群众基础。

宁波走书演出现场 来源:甬派

根据相关艺人的说法,宁波走书最早是从上虞流入宁波。但也有一种说法,它形成于清朝光绪年间的余姚农村,在清末民初流传到宁波城区,并向镇海、舟山地区拓展。当时,曾有几个佃户,在干农活时互相唱和,自娱自乐。之后从简单的小曲演变为唱有故事情节的片段,并在夏夜乘凉或冬日闲暇之时,凑拢几个人到晒场、堂前演唱。

宁波走书演出现场 来源:慈溪新闻

当时并没有什么乐器,只有一副竹板和一只毛竹根头,敲打节拍曲调也十分简单。后来,余姚有一些农闲时从事曲艺演唱的农民、小贩和手工业者,成立了一个“杭余社”组织,经常交流演唱经验,研究曲艺书目。其中有位叫许生传的老先生,吸收了绍兴莲花落的曲调,率先采用月琴伴奏,自弹自唱,很受群众欢迎。在他的影响下,许多艺人也都采用各种乐器伴奏,还从四明南词、宁波滩簧、地方小调中引进不少曲调,加以改造应用。同时,在书目方面也有了发展,演唱活动的范围也逐渐扩大到宁波、舟山、台州三个地区。

宁波走书的一大特色,就是唱词使用宁波方言,有说有唱,说唱并重,辅以形体动作,表演富有生活气息。清朝同治、光绪年间,民谚有“南词唱华堂,走书下农庄,评话进茶坊”一说,反映了这一艺术形式在宁波农村地区颇受欢迎。

宁波走书代表性传承人朱玉兰在表演 来源:中华人民共和国文化和旅游部官方网站

宁波走书的表演形式可分三个发展阶段,开始时是一人自拉自唱的“坐唱”;后来有了简单的伴奏,演员坐在桌子中间后面,乐队坐在桌子横旁,演员在桌后表演,动作幅度较小,称为“里走书”;再后,演员与乐队相对各坐一旁,演员在台上有较大空间作表演圈,称为“外走书”。从开始的“坐唱”发展到站起来表演、分口饰角色,演员在台上动作的幅度变得越来越大,“走书”之名也由此而来。新中国成立后,宁波走书进行了多次改革和创新,在表演方面已发展到男女双档,伴奏的力量也加强了。

宁波走书代表性传承人陈雅芸下乡演出来源:中华人民共和国文化和旅游部官方网站

宁波走书常用的基本曲调有四平调、马头调、赋调等。四弦胡琴是主奏乐器,也有琵琶、打琴等乐器。伴奏者有时为主唱者帮腔、随唱和对白,是具有独特风格的曲艺走唱形式。 作为一项草根艺术,演唱走书对场地并没有特殊的要求,会场、祠堂、天井都可以。过去在农村,走书艺人用几只稻桶搁上几块门板就搭成戏台。台上的道具也较为简单,桌子一张,左右各放一把椅子,左边为演唱者座位,右边为伴奏员座位。

走书表演中使用的道具醒木来源:甬派

演出道具也非常简单,用一句话来概括,就是“一桌一椅一堂木,一人一口一折扇,无限风情在其中”。“醒木”“折扇”,在艺人手里可以变出许多花样。醒木用于演唱起板,还可以代替公堂上用的惊木以及制造各种音响效果;折扇文可作笔墨纸砚,武可作刀枪剑戟,劳动中的扁担锄头,上马时的催马加鞭。另外在表演中还常用到手帕,主要用于代替女红用具和袋、布、绳等,如店小二的抹布、商人的搭肩袋等。

宁波走书代表性传承人沈健丽身着旗袍,表演曲目《金刀传》 来源:鄞响客户端

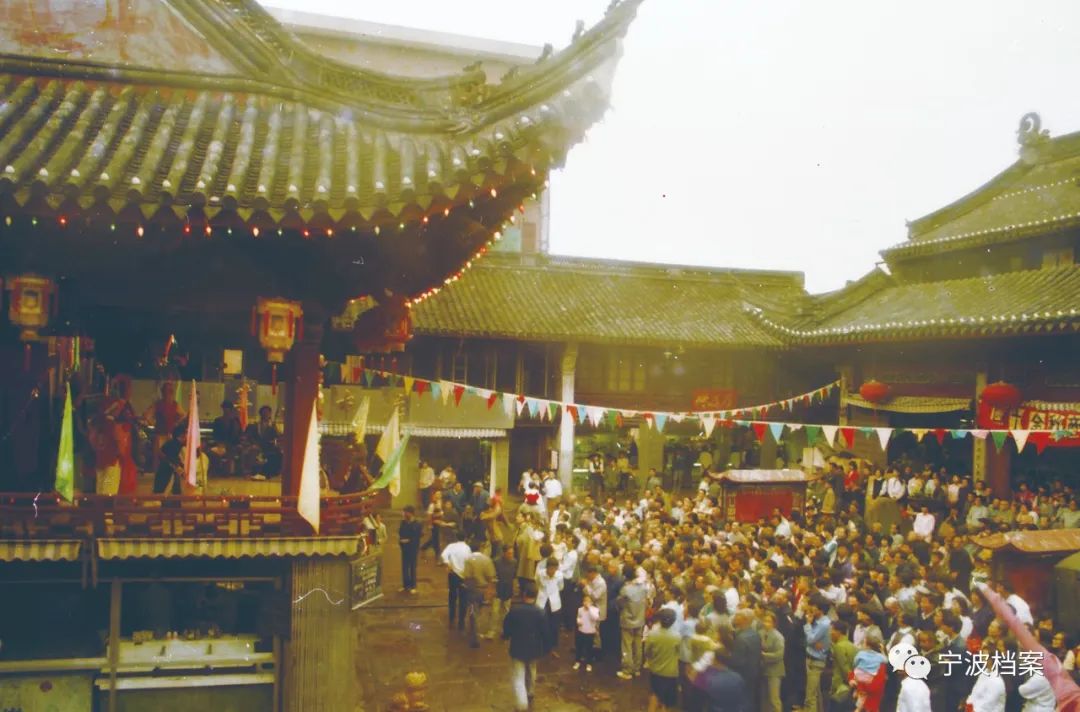

与传统曲艺中考究的服装相比,宁波走书演员的演出服装也显得简单很多。一般男演员为长袖大襟长衫,女演员一般穿旗袍或大襟短杉。脸部都化淡妆,乐队只要是统一的服装即可。 最早宁波走书都在农村流动演唱,随着形成一定规模后,慢慢走进城镇茶楼演唱。之后,宁波城隍庙成为“宁波走书”的驿站和驻点。这里是当时不少“大腕”的重要演出场所,一度门庭若市。

1985年拍摄的郡庙文化庙会 余德富 摄

1985年拍摄的郡庙文化庙会 余德富 摄

不少老艺人回忆,解放前宁波并没有专业书场,城隍庙每逢庙会、节庆,时常有一些老艺人露面。上世纪50年代,在郡庙建立的“红旗书场”,现场开设近250个座位,成为宁波最早的专业曲艺演出场所之一。而在这个书场的表演中,宁波走书就是其中重要的一项演出内容。除了“红旗书场”以外,“红宝书场”在当时也很有名。那时书场日夜两场,每场座无虚席。但到20世纪80年代末期,终因生意萧条不得不关门。20世纪90年代,“红宝书场”因城市改造被拆除,它伴着一代宁波听书人的记忆彻底退出历史舞台。

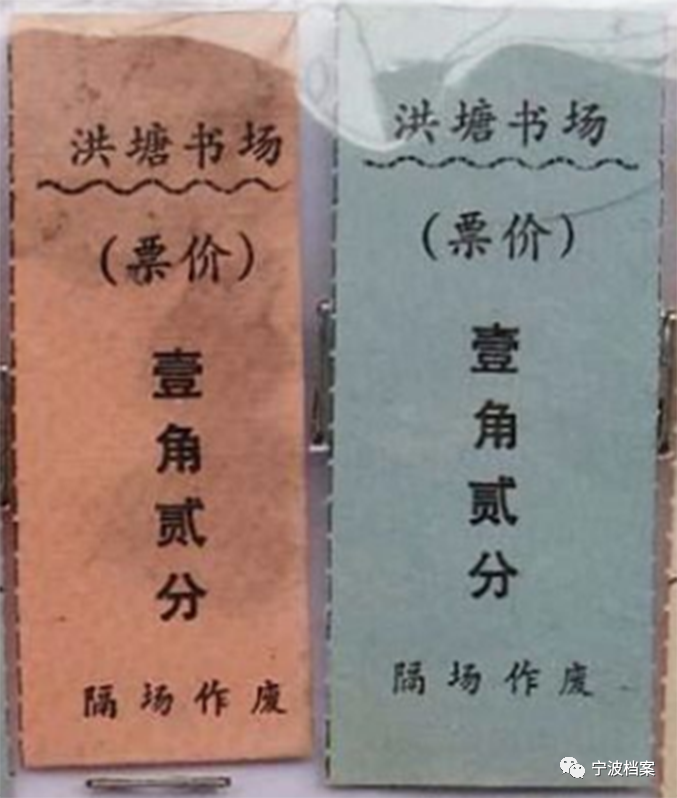

宁波老书场的演出门票 来源:网络

除了这两个书场外,20世纪60年代还有大世界书场、中山公园书场、文昌书场等大大小小20多家书场。但到20世纪80年代中后期,宁波城区仅存“红旗”“公园”“平桥”“惠政”“月岛”等12家书场。不久后,这几个书场基本上也已不存。之后,宁波走书又从城市回到乡村,在一些主流平台中出镜的机会也越来越少。

宁波走书节目内容包罗万象,精彩纷呈,包括历史故事、新闻纪实、耕海牧渔、农耕纺织、社会百态、人生礼仪、风土人情等,是社会万象的真实写照和记录。演出主旨都是劝人为善、扶正祛邪,教化色彩较浓,也反映出人们强烈的爱憎态度。宁波走书的代表书目有《白鹤图》《黄金印》《十美图》《玉连环》《双珠球》《包公案》《狄青平西》《薛刚反唐》《绿牡丹》等。对于不少年轻人来说,很多故事和人物都非常陌生,自然难懂其中味道。

宁波走书代表性传承人闻海平在现场表演 来源:甬派

从上世纪末开始,在现代流行文化的冲击下,特别是随着农村电视的普及,宁波走书一度走向衰落,艺人纷纷改行,不少书场也都关闭。听走书的人越来越少,大多只在老年人的圈子里进行,年轻人学走书的就更是凤毛麟角。更让人遗憾的是由于走书的节目都是口头教授,并无剧本留存,随着老艺人的相继离世,多部珍贵的传统曲目濒临失传。 不少老人在现场观看宁波走书表演 来源:“慢悦鄞江”微信公众号

不少老人在现场观看宁波走书表演 来源:“慢悦鄞江”微信公众号

保护宁波走书,对于传承地方民间曲艺,弘扬优秀传统文化,研究浙东地方曲种的形成和发展具有不可替代的价值。为此,宁波相关部门对于“宁波走书”的保护与传承工作颇为重视,形成保护、传承、展示、宣传、教育等不同功能的基地链,并通过多种创新途径,使该项目的艺术精髓得以进一步的传承和弘扬。宁波走书2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产扩展名录。 才子佳人、王侯将相,风花雪月、悲欢离合,这些故事仍在通过这些民间艺人口口相传。他们不仅仅是讲述者,也是历史的记录者。宁波走书,唱的又何止是一个个故事,更是宁波这座城市的冷暖变迁。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/U0rhBZL-xAuWbd0xWoKCjg