|

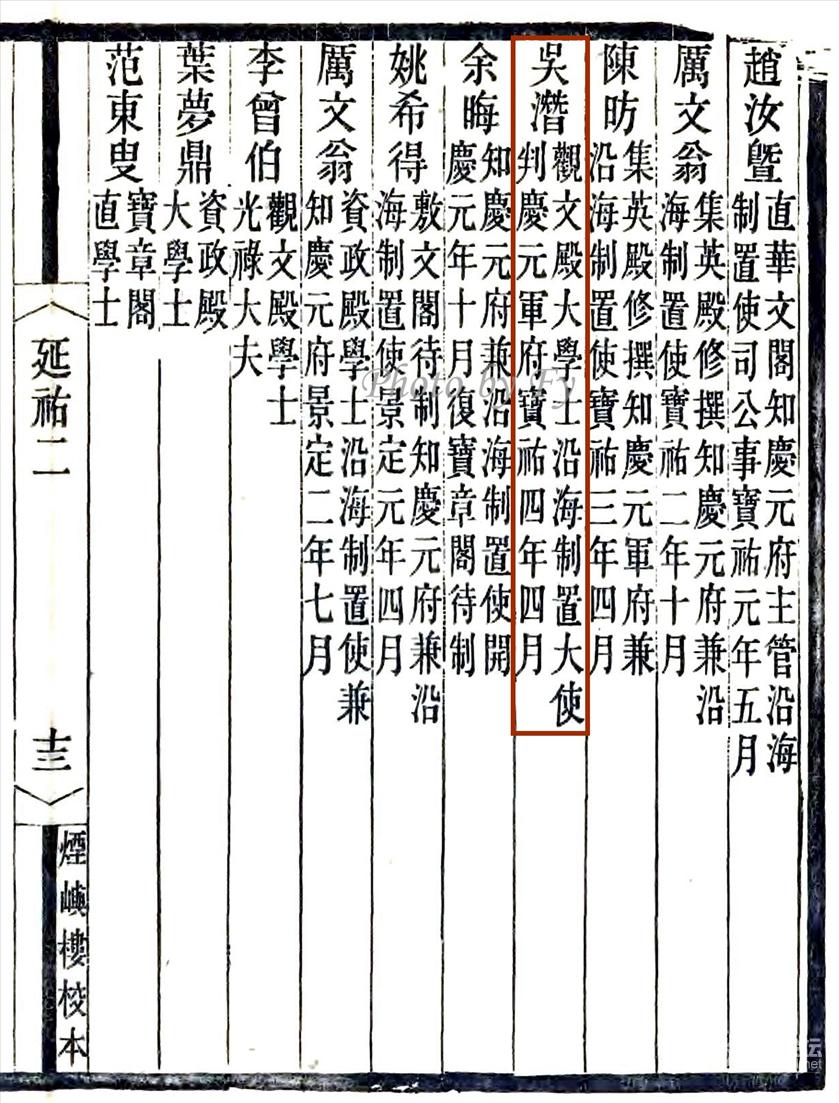

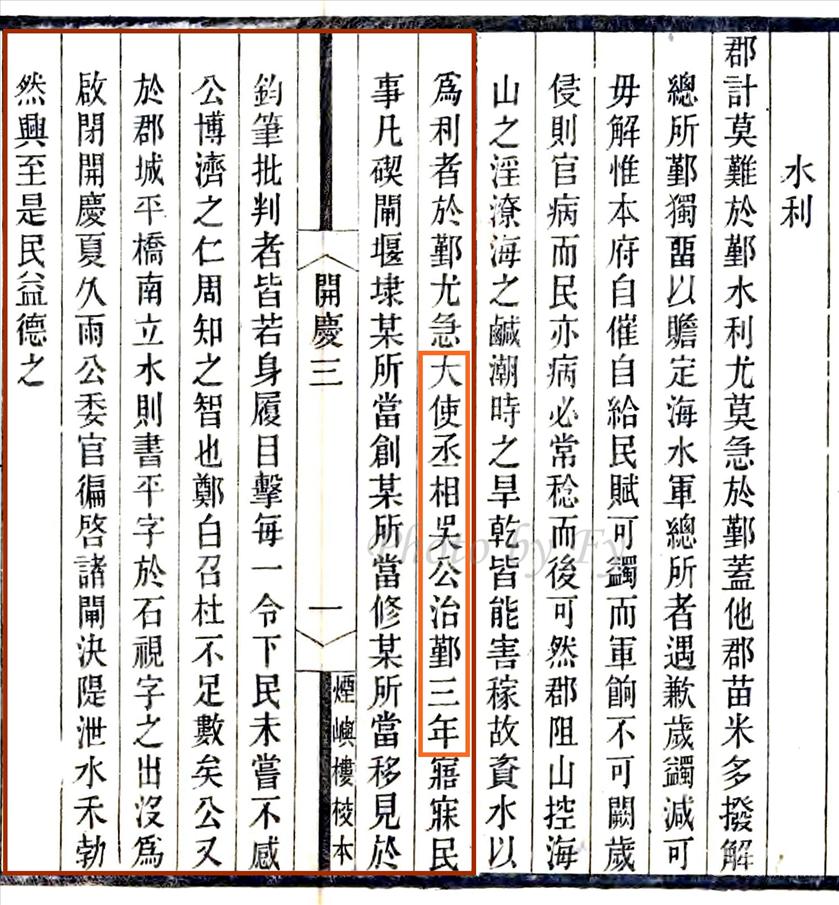

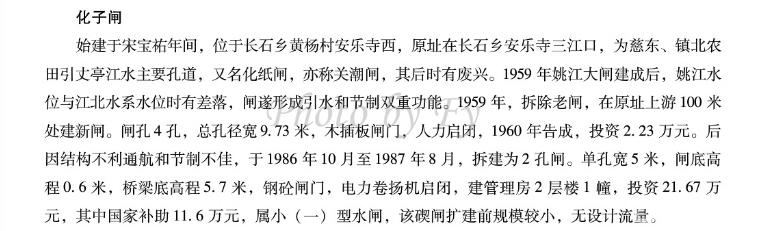

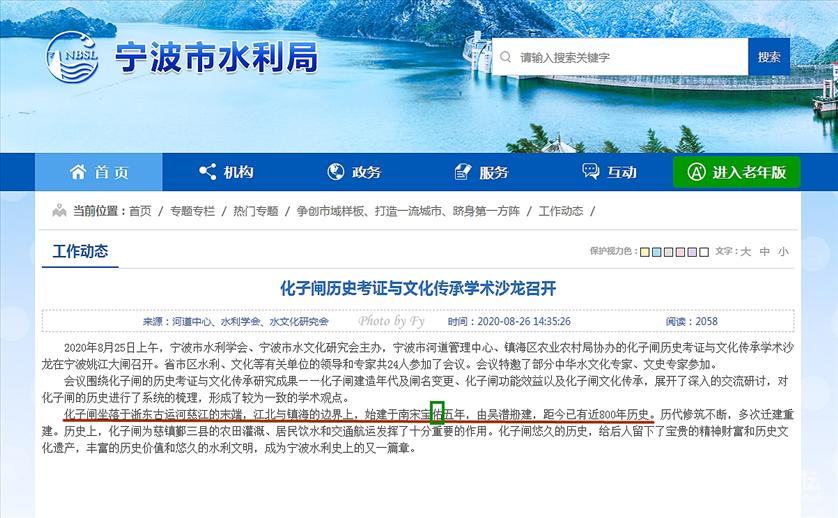

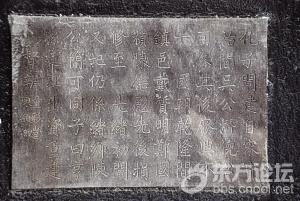

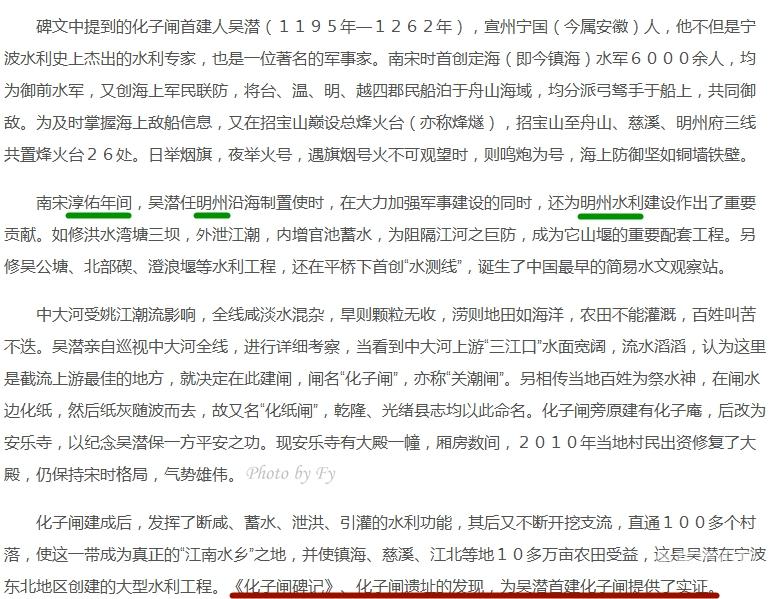

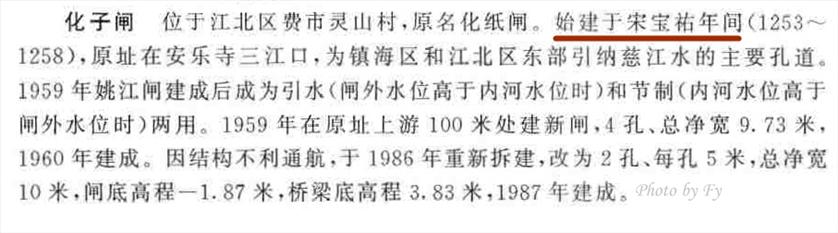

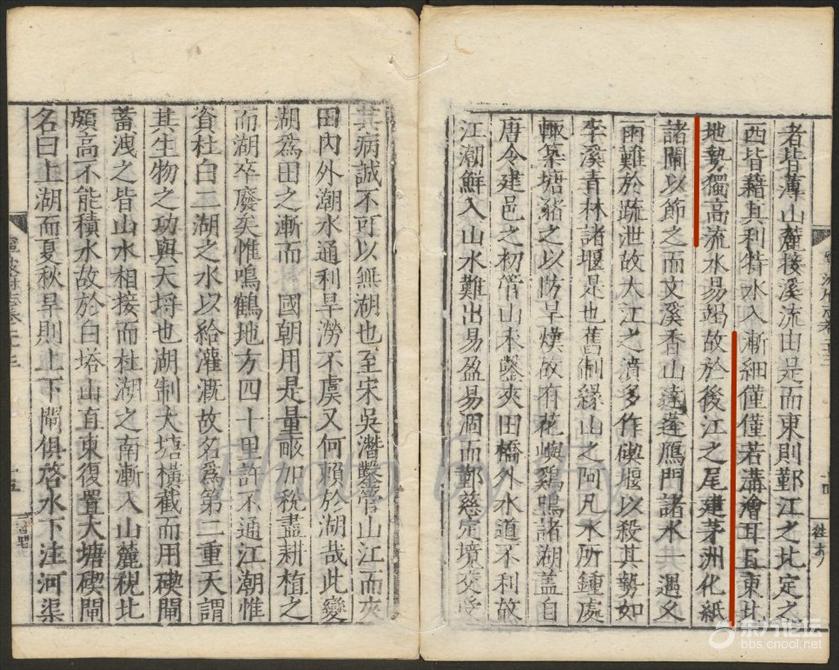

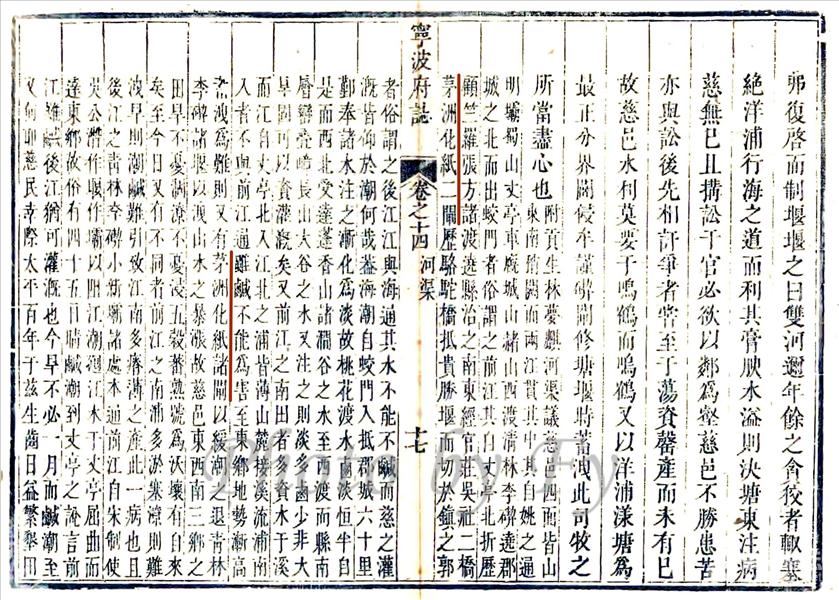

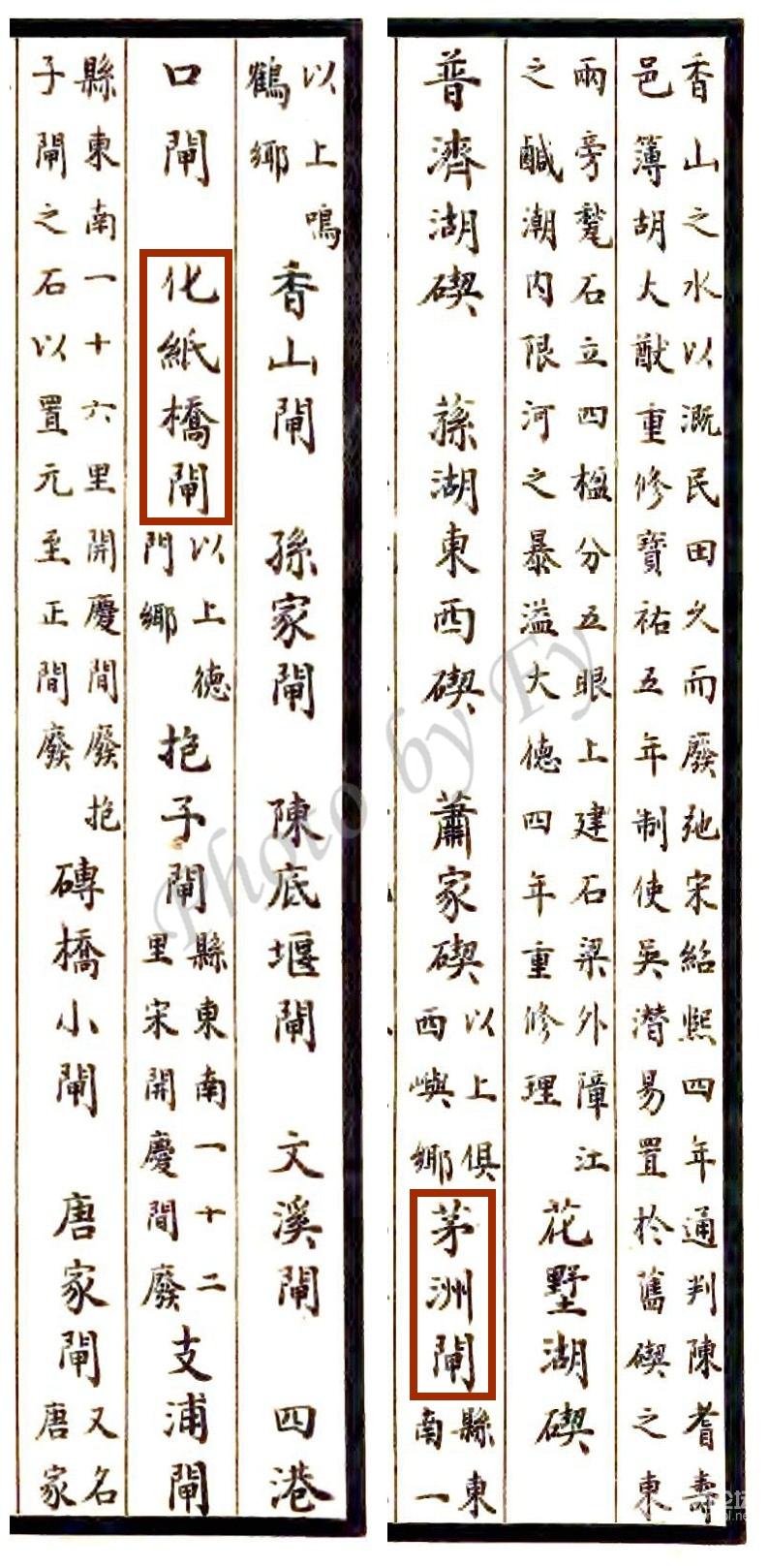

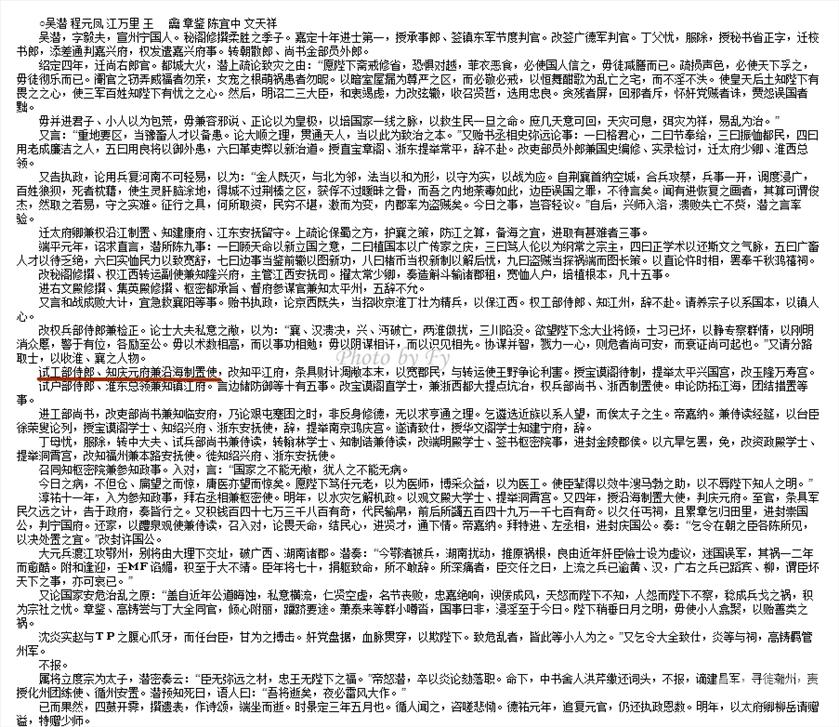

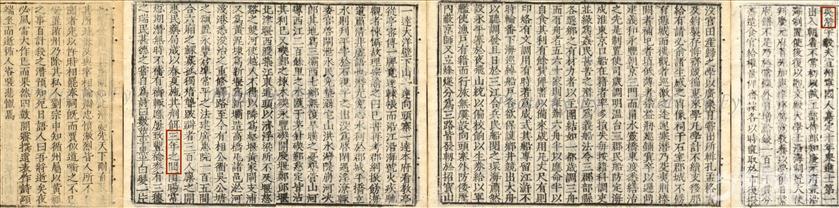

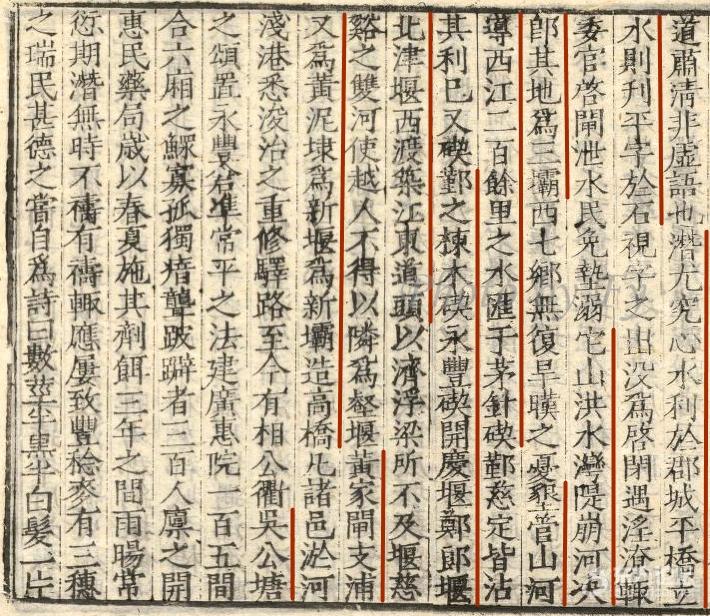

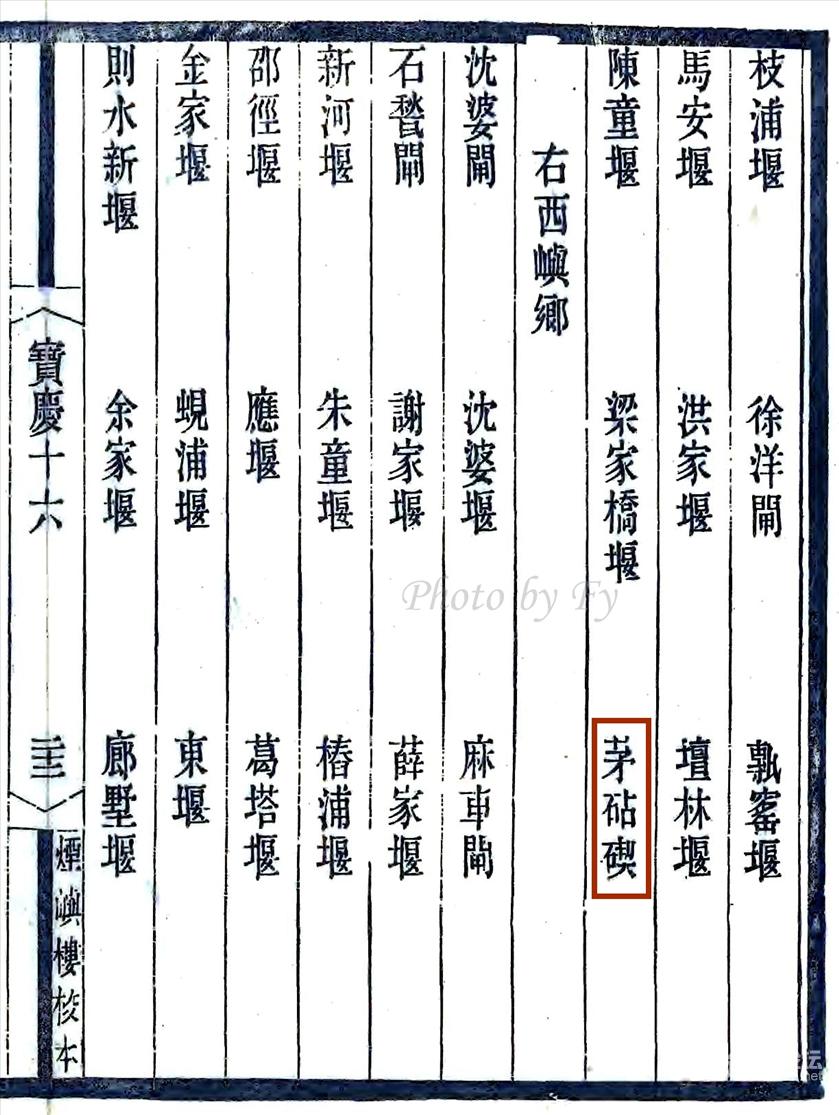

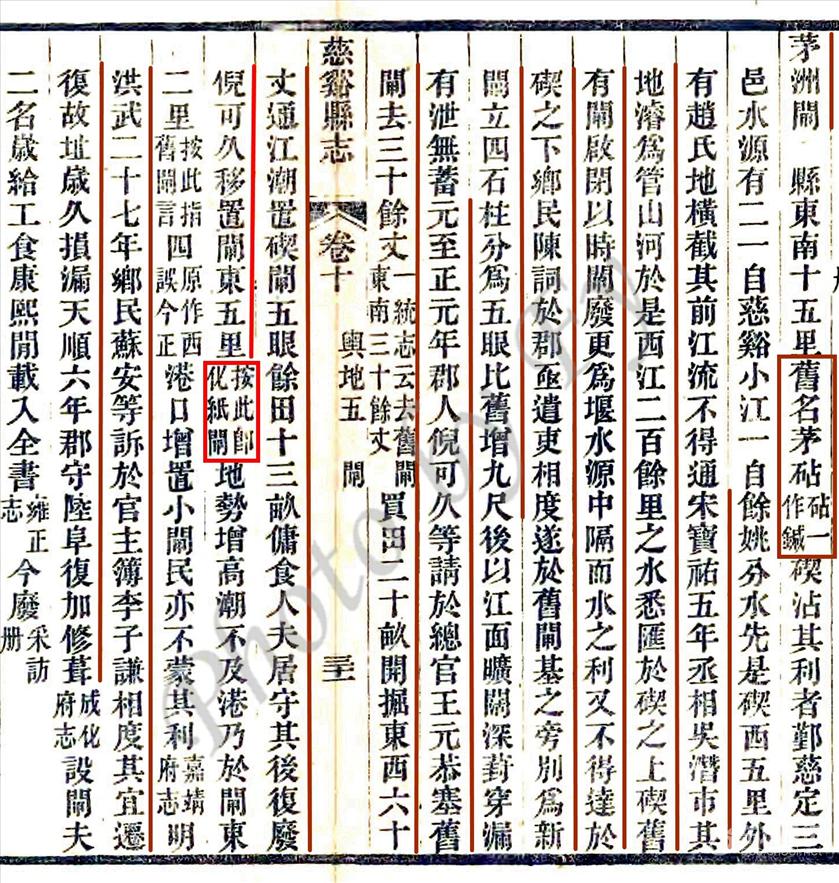

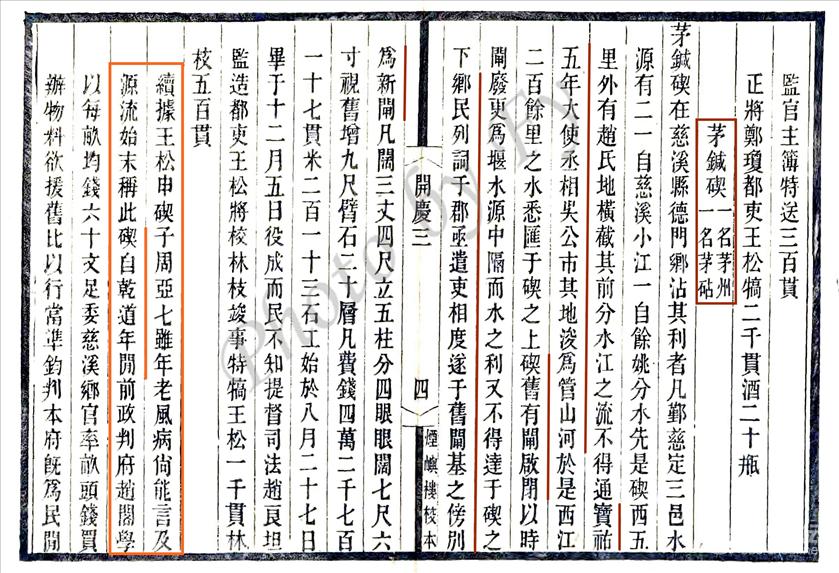

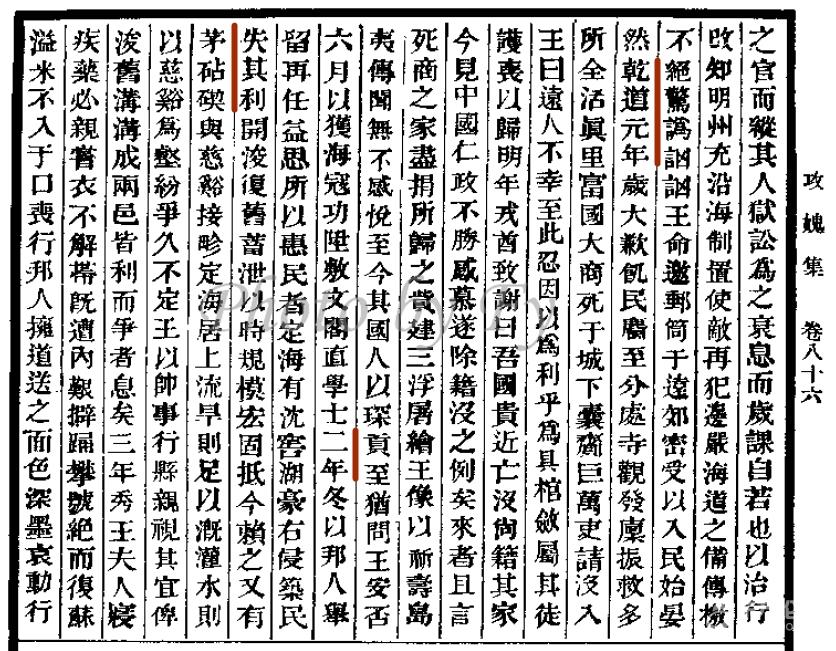

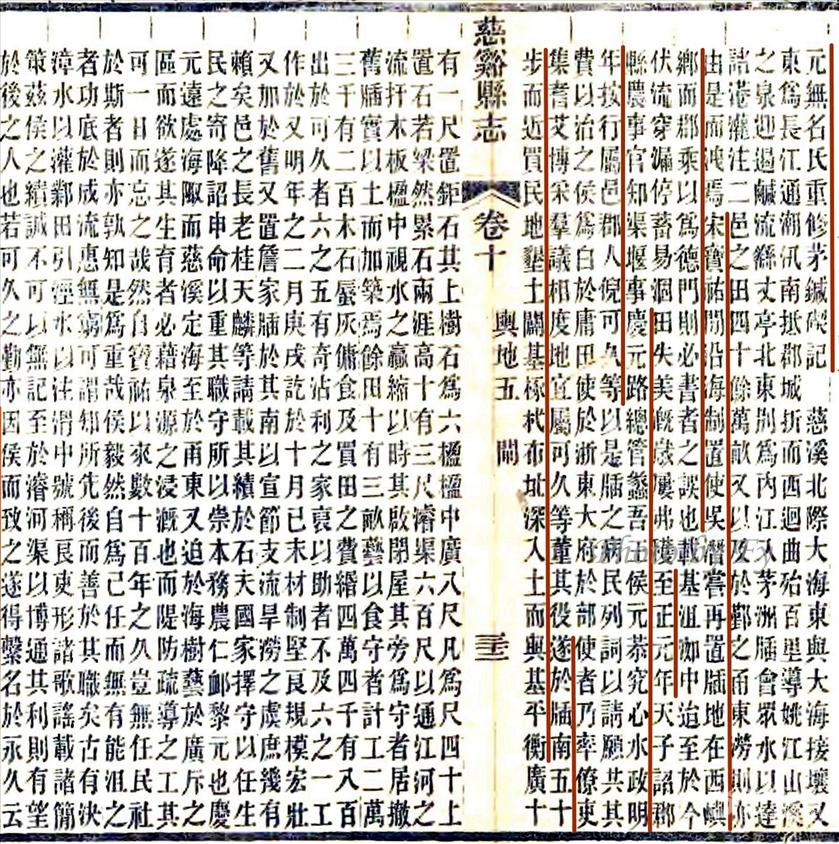

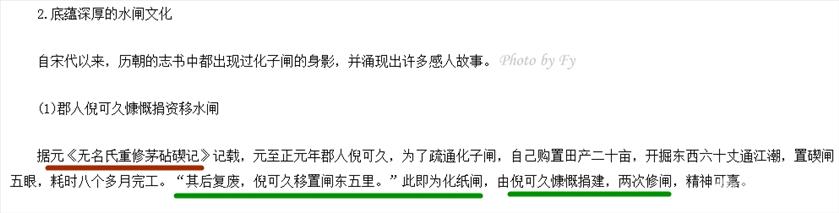

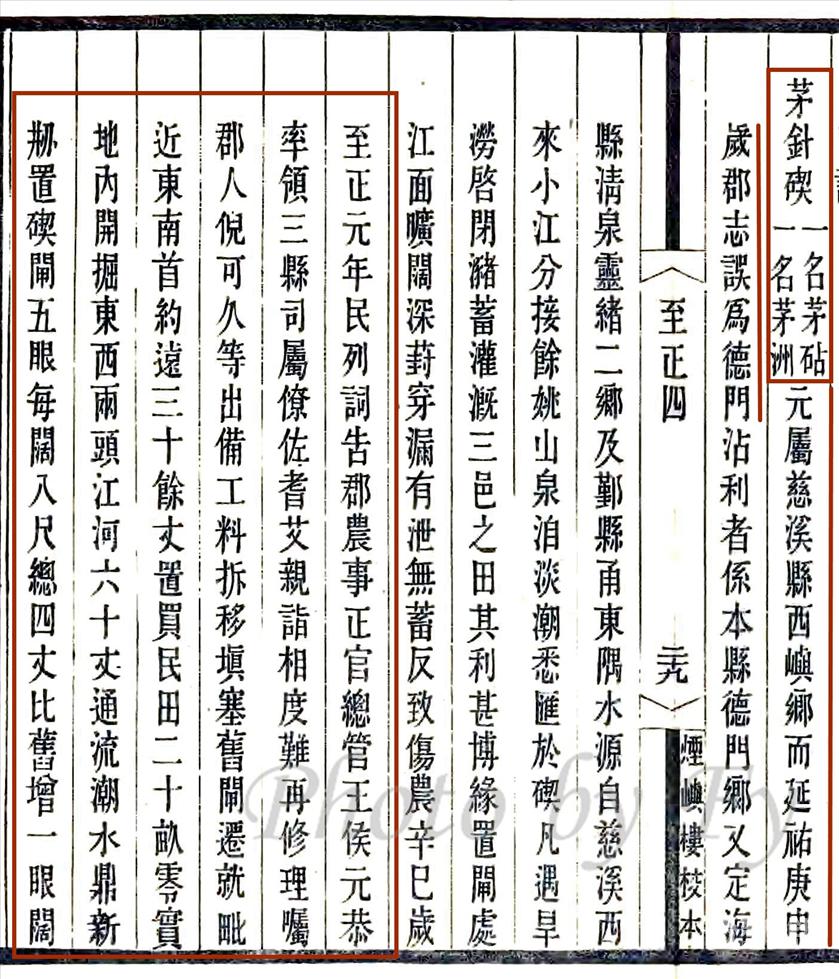

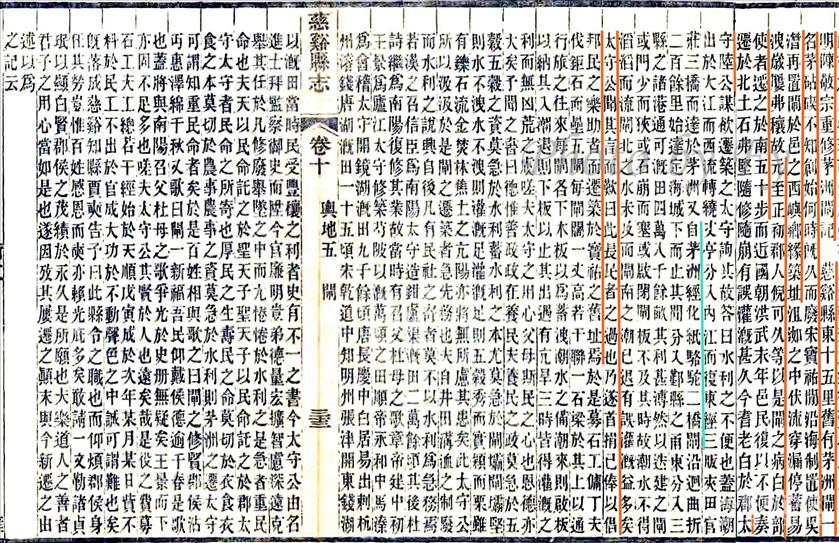

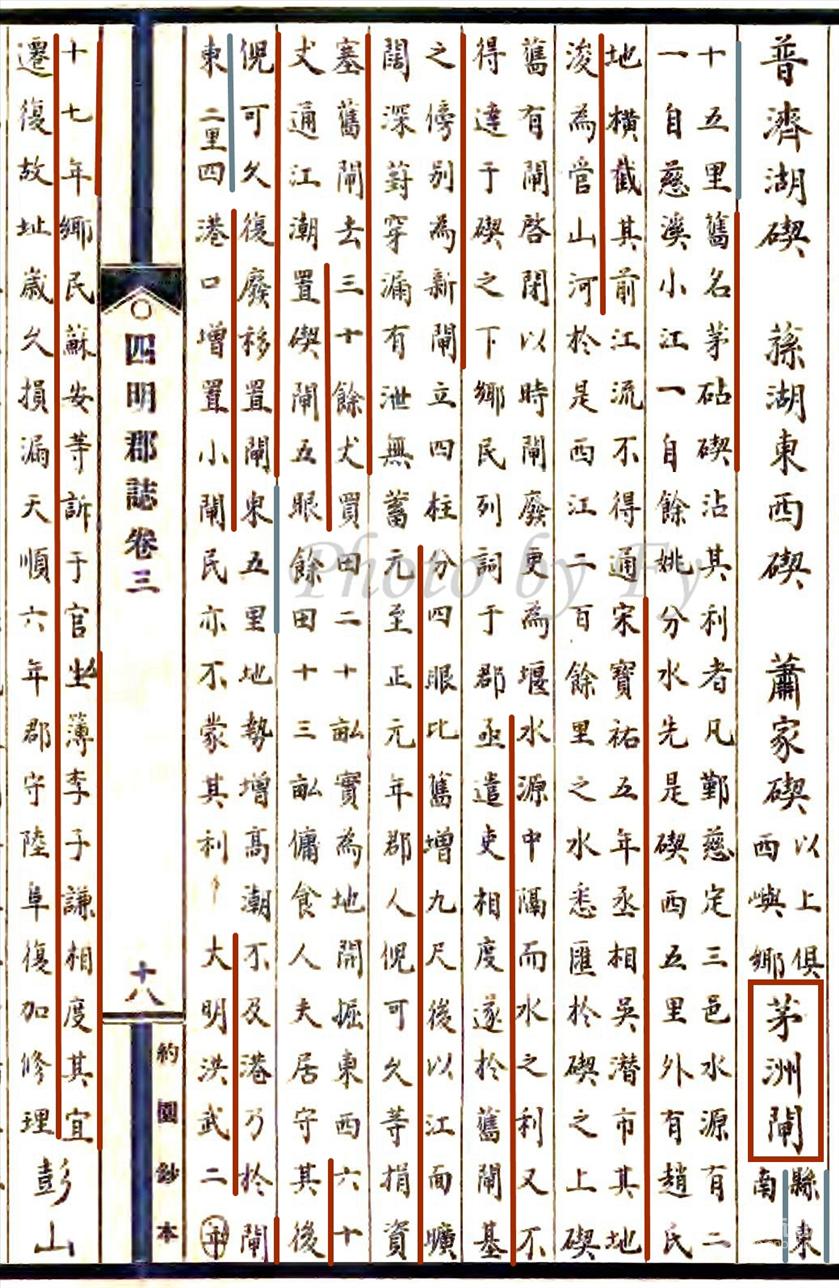

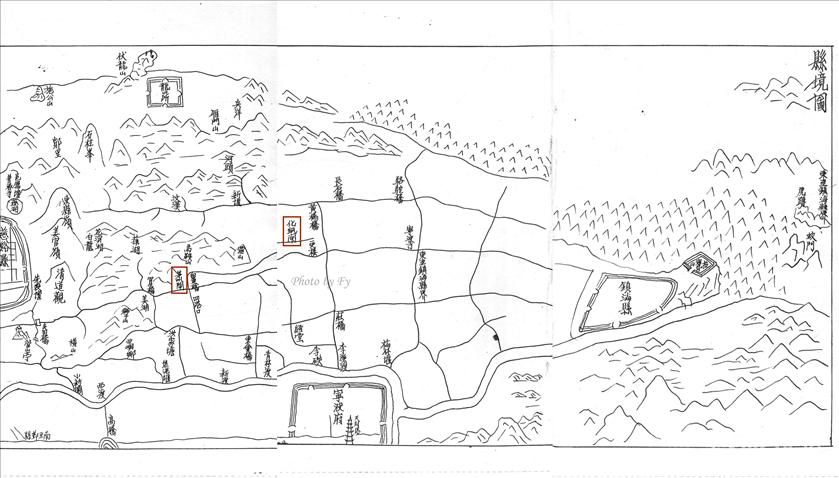

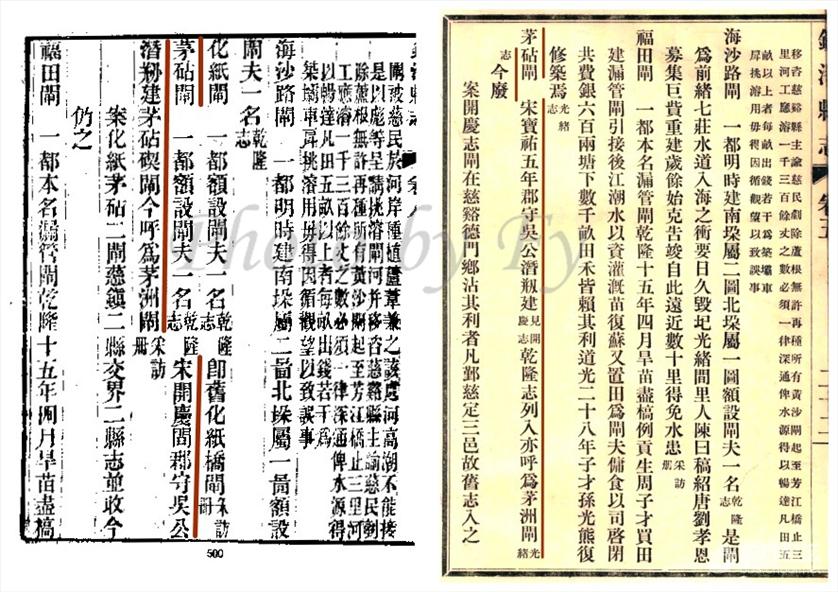

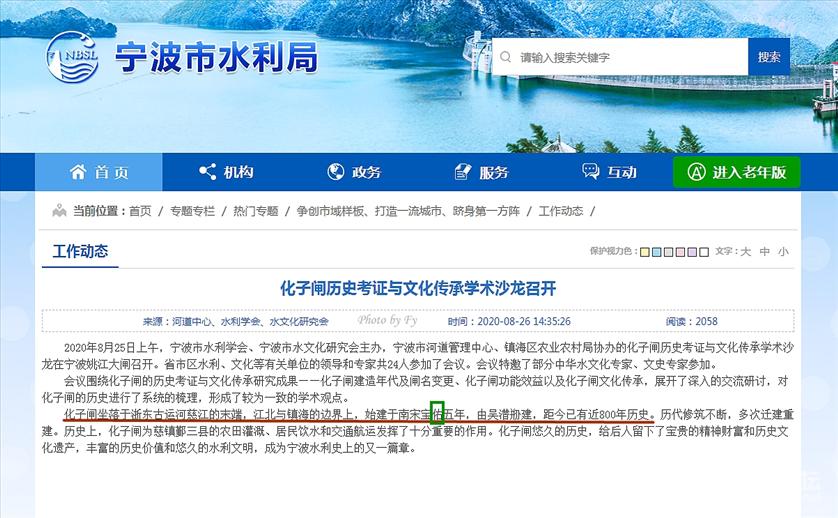

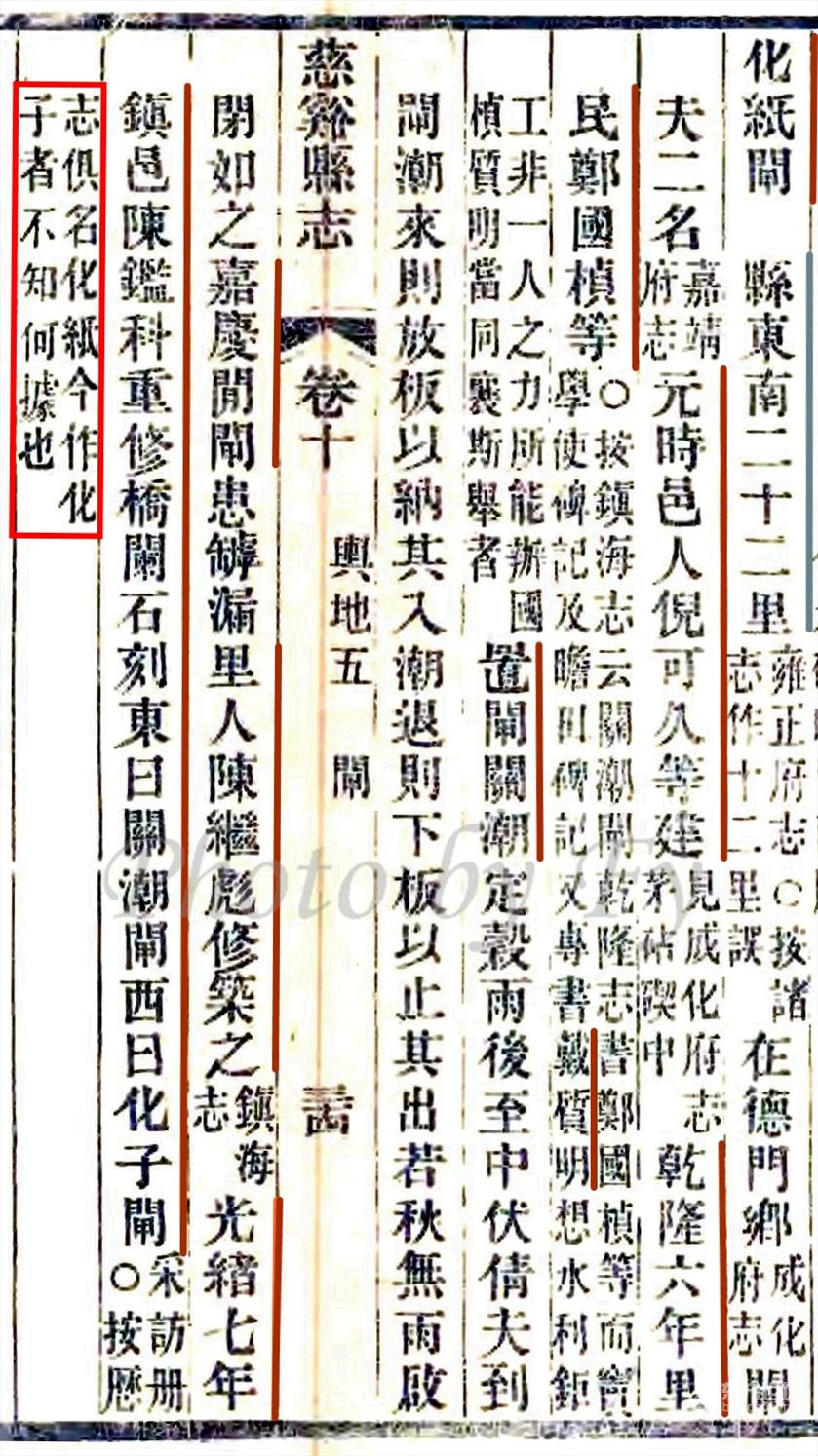

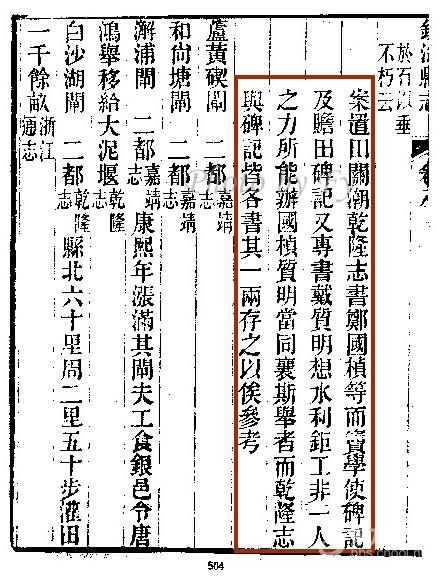

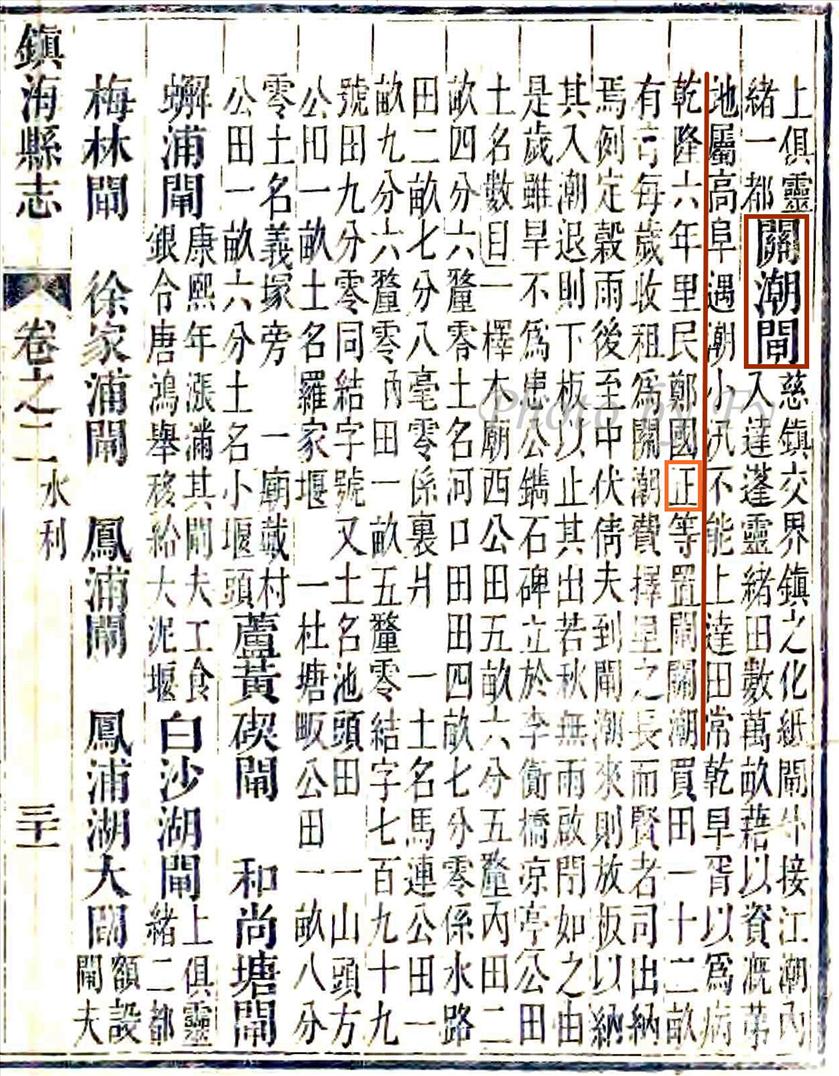

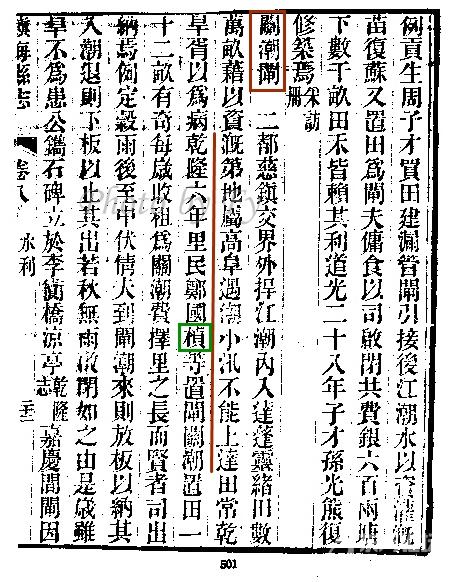

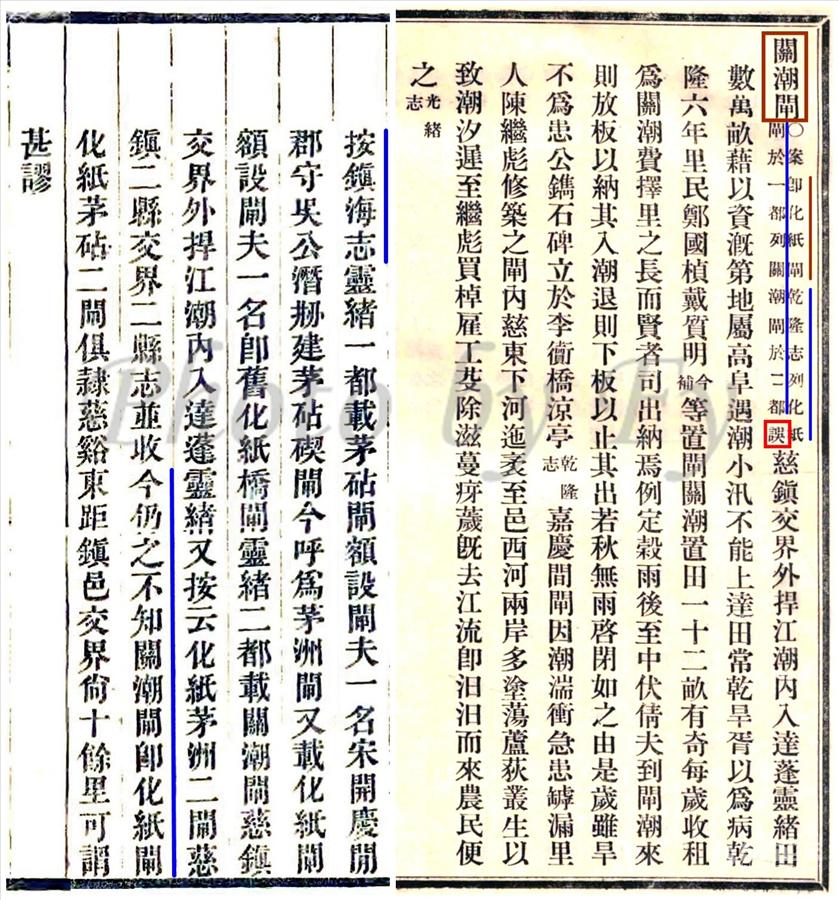

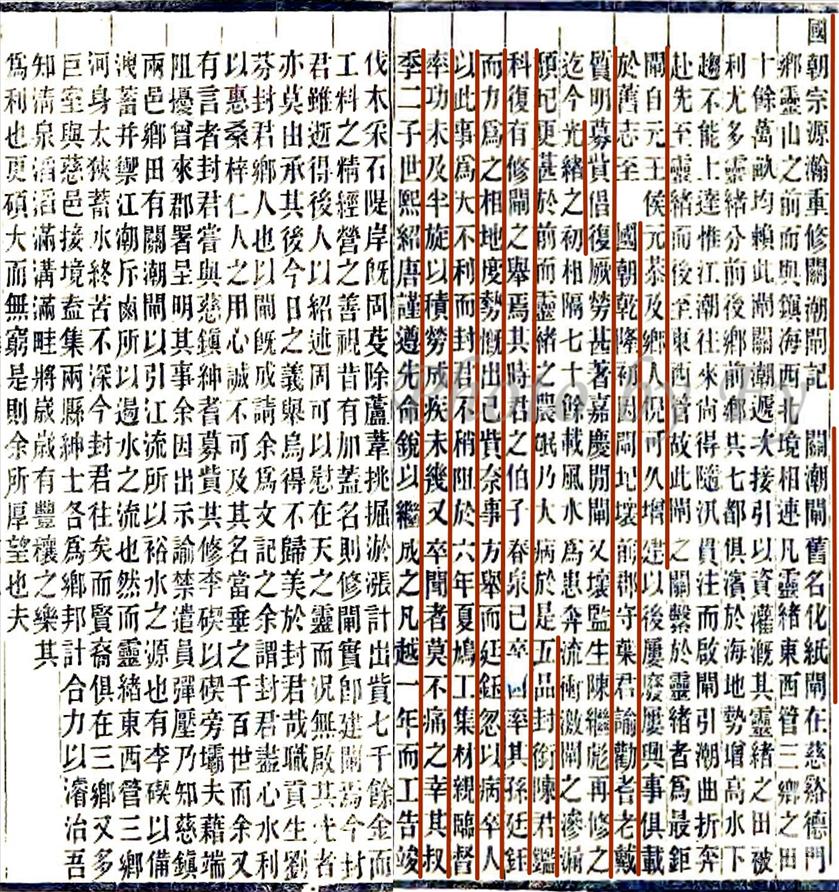

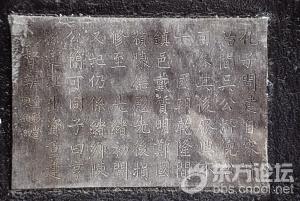

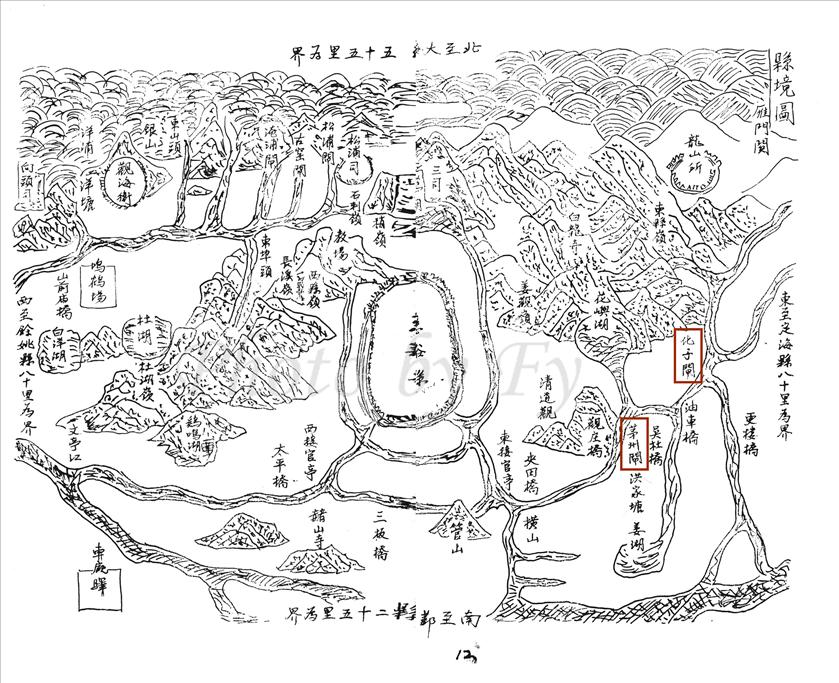

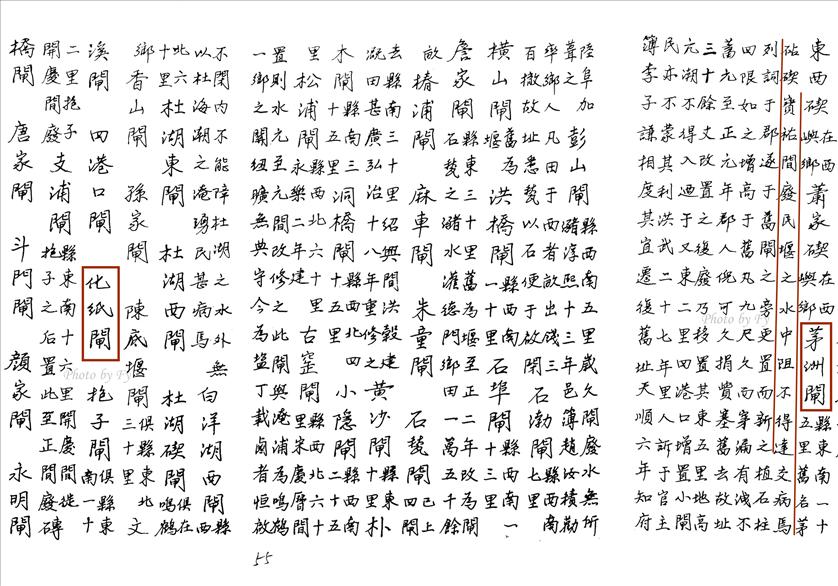

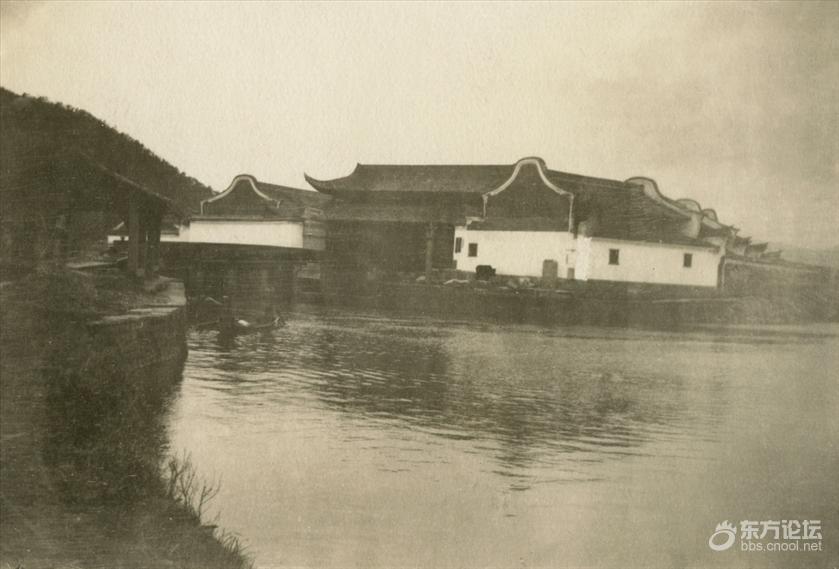

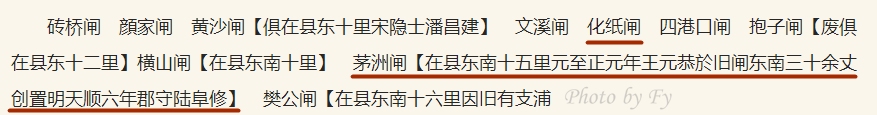

研究历史,越深入越会觉得这是一个去错的过程。  说这篇文章是冷知识天花板一点不为过,喜欢历史的朋友虽然可能对吴潜这位在宁波历史上产生重大影响的人物有所了解,但对化子闸,还有等会一起说到的茅洲闸,所知极少(研究水利除外),甚至都可能没听过。本人也是无意中查阅一个更冷门的安乐寺,才了解化子闸并一同查阅相关记载,然后发现网上关于它的介绍,不管是个人还是官方的介绍都有不对的地方。  于是,本人又干起了这种吃力不讨好的纠错工作。往大了说影响不了宁波的GDP,往小了讲影响不了咱每天做牛马月薪3K的状况,所以这注定会是一篇打入“冷宫”的文章,无人问津大概率会是它的结局。但谁没有一个莫名其妙的爱好呢!贴出来,也许有人探讨,这不令人欢欣鼓舞嘛。  宝祐四年(1256年)四月,吴潜以观文殿大学士沿海制置大使,判庆元军府。  吴潜在庆元(今宁波)三年,勤政爱民,兴修水利。于月湖北筑水则,以为水利计;修洪水湾塘三坝,成为它山堰的重要配套工程;另建永丰碶、浚管山河、修郑郎堰(澄浪堰)、砌吴公塘等水利工程,惠泽万民。这些功绩在开庆《四明续志》中都有记载。  这个知识点其实并不冷,而且最近宣传热点宁波罗城的六门也是吴潜在任时定型的。  1959 年姚江大闸建成后,姚江水位与江北水系水位时有差落,闸遂形成引水和节制双重功能。1959年,拆除老闸,在原址上游100米处建新闸, 1960年告成。后因结构不利通航和节制不佳,于1986年10月至1987年8月,重新拆建。(《镇海区志》2020年)  如今的化子闸站工程位于宁波市江北区庄桥街道灵山村,处在浙东古运河慈江段上。其中现状化子闸于2011年建成,共5孔;化子泵于2019年建成启用。化子闸站会同其上下游的慈江闸站和澥浦闸站共同构成了姚江二通道(慈江)“高速水道”,建成后在防御台风期间发挥了重要的行洪排涝和分流作用。  三、 茅洲闸  2011年姚江东排工程实施,拓宽慈江,茅州桥也在原址得以重建。(其实不管是桥还是碶闸,正确的应是“州”,只因元代起记载里误写成了“洲”,所以桥名的“茅州”才是正确的,但书中记载却一直延续了“茅洲”,之后另会贴图提及。)  敲完三个知识点,我们再来看看网上关于化子闸的介绍,特意挑选了三篇相对官方的文章。  介绍直接了当:化子闸坐落于浙东古运河慈江的末端,江北与镇海的边界上,始建于南宋宝祐五年,由吴潜剏(同“创”)建,距今已有近800年历史。(小小吐嘈下:既然都能打出异体字“剏”,为什么就不把“祐”给打正确呢?)  这篇文章引经据典,写得非常详实,看得出作者下了很大功夫,本人搜索的很多资料也是据此而来,可说是网上关于化子闸最全面的文章。  正因为持这种观点,宋开庆《四明续志》中本是茅针碶的记载,此文作者包括宁波水利局,均认为这就是吴潜建造的化子闸。(绿线处是线索,之后举证时会提到。)  与此同时,文章中也有透露出一丝异样,比如又有茅洲闸旧址,又有化子闸遗址,两者还相距3公里,不得不令人生疑。(绿线处的“化安寺”应该是笔误,正确为“安乐寺”。)  当然,文章里还提到了遗址出土的天灯柱、石门槽和化子闸碑记等实物。  文章直接点明是吴潜首建化子闸。接着详细介绍第三次全国文物普查期间(2007年4月-2011年12月),在安乐寺埠头边发现“宋代”化子闸遗址,并找到了部分碶闸构件及《化子闸碑记》。  遗址中有“天灯台"方型石柱一根,基本完整,河岸上筑的碶闸桥脚,凹型槽扣(置碶板用)明显可见。  当时在河道底处发现一只长方型石箱,宽60厘米,高30厘米,打开查看,里面只放着一些五谷杂粮。其实,这是民间习俗中的吉祥之物,寓意为“风调雨顺、五谷丰登”。石箱盖板上镌刻的即为重修《化子闸碑记》。(照片为文章里下载的图,分辨率有点低。)  文章里写的主要内容与原文不一致,现本人一字不差摘抄如下:“化子闸建自宋宝祐间,吴公潜、倪公可久。其后废兴不一。国朝乾隆间,镇邑戴质明、郑国桢、陈继彪先后捐修。至光绪初,闸又圮,仍系绪乡陈公简可同子日亨、孙廷钰出资重建。督办童彩堂、陈毓卿记”。  (BTW:抛开化子闸问题不谈,文章里还出现了两处明显错误[绿线处],吴潜任沿海制置使时,是南宋宝祐年间,而非淳祐,当时宁波称为庆元府,而非明州。)   本人还与最近超火爆的AI软件DEEPSEEK、KIMI、豆包、文心一言和腾迅元宝进行了对话,给出的答复无一例外,化子闸就是由吴潜建造的。想想也是,AI也是集合各种大数据得出的结论,大数据有误,自然结论也不会正确。  综上所述,各方观点基本一致:化子闸又称茅洲闸(碶),建于南宋宝祐年间,由沿海制置大使吴潜所建,而且还是首建。(民间及个人的观点自然大多参考自官方)  还不清楚的话,再看清宁波府志(雍正 乾隆刻本),此版又新增篇《贡生林梦麒河渠议》。文章里不仅有“茅洲化纸诸闸”,还很明确提到了“茅洲化纸二闸”,足可证明“化纸闸”和“茅洲闸”是不同的两个闸。  其实,比嘉靖《宁波府志》出版更早的《四明郡志》(成化四年1468年)里已列有二闸,只不过那时的化子闸并不称为“化纸闸”,而是更早的称呼“化纸桥闸”。  除了文本还有地图  证据二、再从吴潜生平入手  幸好,《宁波府志》中有吴潜在庆元府的详细功绩介绍。(以明嘉靖刊本为例)  之前我们贴过,吴潜是宝祐四年(1256年)四月到任,以观文殿大学士沿海制置大使,判庆元军府。在位三年,为庆元府的建设作出巨大贡献,特别是在水利方面。  于郡城平桥立水则是他,它山洪水湾筑三坝是他,管山河、楝木碶、永丰碶、开庆堰、郑郎堰、江东道头、吴公塘等水利工程的疏浚和修建都有他的身影。  宝庆《四明志》撰于宝庆年间,成书于绍定元年(1228年),比吴潜宝祐四年(1256年)来庆元府,整整早了近30年。因此,茅针碶(茅砧碶、茅洲碶)绝无可能是由吴潜首建的。  另外,在明代之前任何古籍中都没有出现化纸闸(化纸桥闸、化子闸)的身影,这是不是很可疑?  “茅洲闸 县东南十五里,旧名茅砧(砧一作鍼[同“针”])。碶沾其利者,鄞慈定三邑。水源有二:一自慈谿小江;一自余姚分水。先是碶西五里外,有赵氏地横截其前,江流不得通。宝祐五年(1257年)丞相吴潜市其地濬为管山河,于是西江二百余里之水悉汇于碶之上。碶旧有闸启闭,以时闸废,更为堰。水源中隔,而水之利又不得达于碶之下。乡民陈词于郡,亟遣吏相度,遂于旧闸基之旁别为新闸,立四石柱,分为五眼,比旧增九尺。”  BTW:一、茅砧碶因赵氏地霸道地横截其前,使得江流不得通,以致于丞相吴潜市其地浚为管山河,莫非这赵氏地就是赵阁学家的?  接着看下一段:“后以江面旷阔,深葑穿漏,有泄无蓄。元至正元年(1341年),郡人倪可久等请于总官王元恭塞旧闸,去三十余丈(东南)买田二十亩,开掘东西六十丈通江潮,置碶闸五眼……”  倪可久的第二次建闸马上来到,这是最关键的核心部分。  如今已很明确,化子闸与南宋沿海制置使吴潜无任何关联。  那么,化纸闸创建于何时呢?  也就是说化纸闸创建的时间,肯定在至正二年(1342年)之后,可惜查阅不到倪可久的资料,否则至少可以知道个大概区间。  以上这些资料基本上与《四明郡志》(成化志)的记载相一致  但有个最大且最重要的不同点就是:光绪《慈溪县志》在倪可久第二次移置闸后标注了“此即化纸闸”,而先朝的成化志并没有。可惜事与愿违,光绪《慈溪县志》这个良苦用心还是被后人给忽略了。  雍正乾隆《宁波府志》中《慈谿县境图》局部  关于茅洲闸,各版《镇海县志》也都有简单介绍,但错误频频,在这里稍作展示,不作参考。  左为光绪《镇海县志》(光绪五年1879年),不仅错误地认为吴潜创建茅砧碶闸,而且还把时间错记录为开庆间(1259年)。但是这个错误的词条倒是提供了一条线索,从“今呼茅洲闸”分析,时至光绪七年,茅洲闸还未废?真的如此,茅洲闸的废弃应该就在清光绪年间。另外,请注意下右边的“化纸闸”记载里并未提到吴潜;  言归正传!解读完茅洲闸的历史记载,我们再来看化子闸(化纸闸),这也是本篇讨论的重点。与茅洲闸历朝历代都有记载不同,化子闸的介绍说它是冷门天花板一点不为过,翻遍建国前各志也只有《慈溪县志》和《镇海县志》有专门的记载。现仍以光绪《慈溪县志》为主,并以《镇海县志》中的史记作为补充。(《镇海县志》里的资料还是挺丰富的)  化纸闸“县东南二十二里,在德门乡,闸夫二名,元时邑人倪可久等建。”  关于此次建闸,民国《镇海县志》中清《窦光鼐记》和《刘啟英赡田记》均有详细记载,里面不约而同都提到了戴质明。  然后又想尽办法找来乾隆志(乾隆《镇海县志》(乾隆十七年) ),里面关于“关潮闸”的记载中果然提到了“郑国正”,但不是“郑国桢”。  显然,是后来的光绪《镇海县志》(光绪五年1879年)又进行了错误地记载,从而影响了之后的光绪《慈溪县志》(光绪二十五年1899年)和民国《镇海县志》(民国二十年1931年)甚至《化子闸碑记》,及今。  而乾隆《镇海县志》也没好到哪里去,它错误地把化纸闸和关潮闸分开记载,幸好光绪《慈溪县志》(下图左)和民国《镇海县志》(下图右)均进行了勘误。  回到正题光绪《慈溪县志》上!“嘉庆间,闸患罅漏,里人陈继彪修筑之。光绪七年(1881年),镇邑陈鑑科重修,桥阑石刻,东曰关潮闸,西曰化子闸。”  看到“陈鑑科”这个名字是不是又会想到出土的《化子闸碑记》,上面刻的却是“陈简可”,除了姓,名的两字全错了,如果为了书写方便完全可以刻“陈鉴科”。还有,《宗源翰重修关潮闸记》中很明确地写着陈鑑科的三个儿子分别称:春泉、世熙、绍唐,又不知《化子闸碑记》的“子日亨”又如何而来?再加上之前提到的“化子闸建自宋宝祐间,吴公潜、倪公可久。”的错误,是不是显示此碑记非常得不正统,参考价值实是不大。  另外,《慈溪县志》中化纸闸介绍最后还有一处小字备注“历志俱名化纸,今作化子者,不知何据也。”也就是说,不知 “化纸闸”为何会更名为“化子闸”。  不过,卷二的河防篇中还是写着“化纸闸”和“茅洲闸”。(影印本本人也翻阅过,与此钢笔手抄本书写一致。)  而且,之后的《慈谿县境图》又都恢复了“化纸闸”的称呼。所以,天启《县境图》上的“化子闸”名称出现应该仅仅只是个小插曲,并不能解释为何“化纸闸”更名为“化子闸”。  以上,是我所有的举证论据,在此作个小结:  依据肯定也要结合同时发现的一根“天灯台”方型石柱和河岸上筑的碶闸桥脚。因为查不到具体报道,所以也不知这些石材是什么朝代的产物。如果是南宋的,那么有很大可能性不是化子闸,理由上面已经长篇大论举证过化子闸是元代建造的。当然,也不排除元代兴建时用了南宋的石材。  还有一个潜在依据,就是“天灯台”石柱旁的安乐寺,据《中大河:一段流淌不息的运河历史》介绍,化子闸旁原建有化子庵,后改为安乐寺,以纪念吴潜保一方平安之功。  现在再回过头来看看,这篇文章里是不是有好多错误,特别是框里的内容写得像虚构故事,好像中大河上游“三江口”在吴潜之前没有碶闸一样,而且“化子闸”和“关潮闸”都是清代的称呼,咋会穿越至南宋呢。“化纸”的来历也只能绑上传说来解释,所以有无化子庵也要打上一个问号。  BTW:《浙江通志》中化纸闸和茅洲闸也是共存的,而且茅洲闸中至正元年的移建写的是王元恭的名字,毕竟他是领导,倪可久大概只配作无名氏吧:)  下面纯粹是本人个人猜测:是不是还有种可能性更大呢,就是这遗址也许是茅洲闸遗址?毕竟现代人(包括清末)把茅洲闸误当为化子闸的前身了。也许你会说不是还有茅州桥在吗,那里才是茅洲闸的遗址吧。首先,最早的茅州桥是不是现址不清楚,还有一个你可别忘了,茅洲闸可移建过好几次,所以有好几处遗址也实属正常。以上是没有根据的瞎猜,作不得数,本人也是更愿意相信专业人士的判断。 |

发表于 2025/04/17 09:57:13 来自 浙江宁波

发表于 2025/04/17 11:53:18 来自 浙江宁波

发表于 2025/04/17 14:49:05 来自 浙江宁波

宁波市鄞州区K11附近,一只七个月大的布偶妹妹找靠谱的新主人。因为我家大人对猫毛过敏,小孩有过敏体质,

最近接触了好几个宁波这边的某省属职业技术学院的毕业生和实习生。郭嘉为了推迟人群就业,不停扩招,学历贬

说来惭愧。。。昨天晚上我有一个朋友发了一条朋友圈病历表也发了,我就看了看上面诊断结果说:急性阑尾炎腹

4.23,宁波阅读联盟主办2025【阅见未来·宁波阅读盛典】在宁波“金阁级书香酒店”新芝宾馆盛大启幕,来自全

近期“谣言”很多,是不是真的?今天收到信息,欧文、麦德龙···也在抢货,宁波市政府,你是怎么啦?怎么

阳台秒变梦幻花园的神仙花卉——矮牵牛!它可是当之无愧的“世界盆栽花之王”,颜值高、花量大,养护还超简